妻木範行教授の「逸れる道、続ける道」前編

やっぱりサイエンスをしたい

2023.10.17

このたびは組織生化学研究室の妻木範行教授。iPS細胞技術を使って患者さんの膝関節軟骨を再生する臨床応用を行い、その基盤となる研究として2023年には霊長類モデルを使って同種軟骨移植の再生メカニズムを解析するなど、再生医療に挑戦されています。また、2022年には椎間板の再生の方法をラットモデルを使って開発されています。整形外科医でもある妻木教授に、サイエンスと臨床応用について思うこと、研究者としての歩み、研究室の運営などをうかがいました。

研究とは何なのか、わからなかった

研究者になろうとは思わなかったんですが

大学を卒業する時には研究者になろうと思わなかったです。医学部を卒業した多くの学生はそのまま医師になりますし、僕もそうでした。先輩とかを見ていますと、3年ぐらい医師(研修医)としてのトレーニングをしてから大学院に入って研究する道があるというのがわかりましたので、大学院に行って研究してみたいと思いました。

その3年間で、いろいろな疾患(骨か軟骨か末梢神経か)を診ているうち、軟骨に興味を持ちました。難しい骨折もありますが、骨は基本的には骨折してもギブスや手術で骨折部を固定すればくっついて、治ります。軟骨は怪我したら治らないというのが、整形外科では広く知られていて、その分、困っておられる患者さんがとても多いです。根本的に治す方法が無いので、医療現場でもどうしたらいいのかわからないというのを実感しました。ですから整形外科では、軟骨を研究する人が多いです。やりがいや研究すべきことがたくさんある領域です。

軟骨は怪我したら治らないので

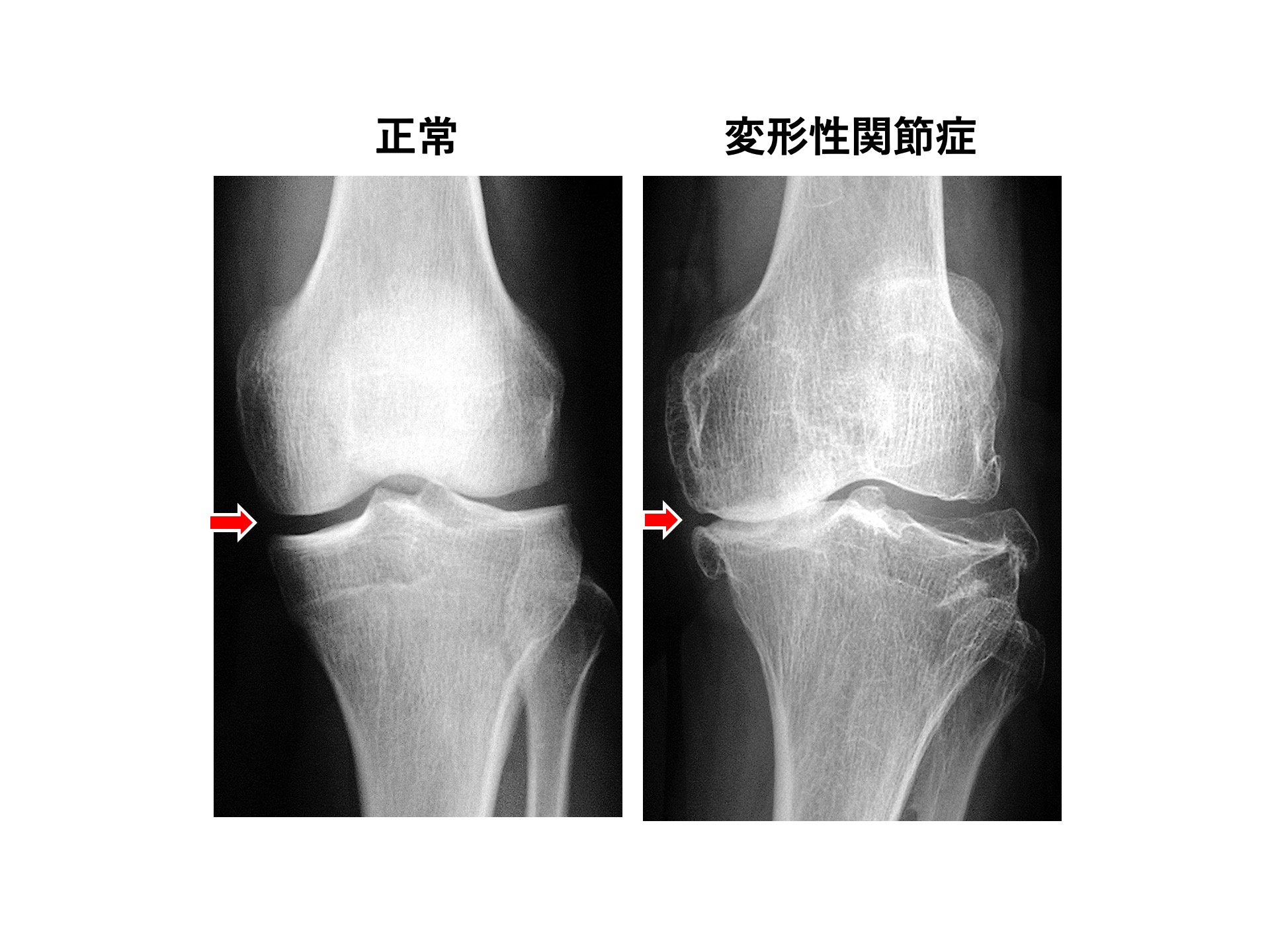

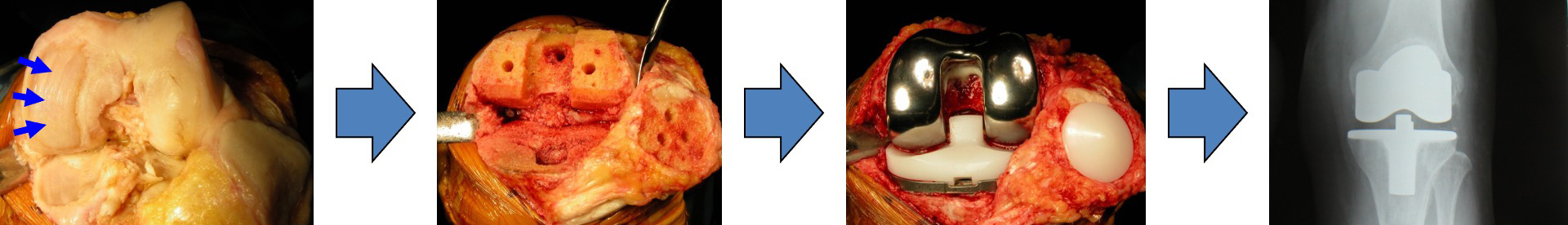

一口に軟骨といっても関節軟膏と成長軟骨があります。関節軟骨は関節の運動に大事で、成長軟骨は骨を伸ばす軟骨です。子供が大きくなるのは成長軟骨のおかげです。成長軟骨は10歳代後半になくなり、骨の成長は止まります。関節軟骨は生涯存在しますが、傷ついても治りません。怪我や加齢変化が元で関節軟骨が変性してしまう変形性関節症の患者さんの数は非常に多いです。治療方法として人工関節に置換する手術があります。人工関節の手術は悪くなった軟骨と骨を削り、その代わりに金属を被せます。

関節軟骨の損傷、消失による変形性膝関節症。関節は軟骨が大腿骨と脛骨の端を覆っていて、滑らかな運動をするのに重要な働きをしている。事故やスポーツでの怪我により軟骨が損傷を受けてその状態のまま使い続けたり、加齢により軟骨が変性すると変形性関節症になる。レントゲンで骨は白く映るが、軟骨は映らない。よって、正常では軟骨は骨と骨の隙間として確認できる(矢印)。変形性関節症では軟骨が減少するため、この隙間が狭くなる(矢印)。

関節軟骨損傷の末期:人工膝関節

そのような手術を膝関節や股関節で行うのですが、人工関節に置換すると走ったりジャンプしたりすることができません。正座は難しく、生活にも制限が出ます。そのため人工関節の手術が行われるのは、変形性関節症では末期の患者さんに限られます。あまり悪くない時に人工関節を入れても患者さんはメリットを感じません。軟骨を痛めてから悪化して末期になるまでにかなりの期間があるのですが、その期間は根治的に治す方法がありません。痛い場合は、安静にするなど保存療法が行われます。そのような患者さんはたくさんおられます。体を解剖学的に元通りに戻して治すことが医学の目標だと思っていましたが、軟骨の場合はこれが非常に難しく、実際に手術に入ってみると末期に人工関節に置換する方法しかないと、医師になって、それが現実だと分かりました。

「毒を食らわば皿まで」に習って

大学院に入るまでは、研究とは何なのか正直なところわからなかったです。具体的にイメージがあったわけではなくて、木村友厚先生※1が軟骨の専門で素晴らしい研究をされていると知って、木村先生の下で軟骨の研究をしたいと思いました。それで、大学院に入りました。僕が阪大医学部を卒業したのは、1989年なのですが、その時代はまだ中之島※2でした。大学院の1年生は中之島で、2年生か3年生の時にこちら(吹田)に来ました。93年か94年の頃です。基礎の研究室がたくさん入られていて、最先端の難しい研究をされている印象でした。

当時は整形外科で分子生物学をしている先生は、木村先生以外にほとんどおられなかった中で、その先生に習うことができたのが幸運でした。木村先生に教えていただいたことが今でもずっと残っているというか、軟骨の発生学とか分子生物学を、僕が今やっているのはその影響です。木村先生がよく言われたのが「毒を食らわば皿まで」。(研究も)上手くいくかいかないかわからなくて、上手くいかなくても最後までやるんだと。途中であきらめずに。そういう意味だと思っています。

- ※1 1978年に大阪大学医学部を卒業。整形外科の講師の頃に、当時大学院生の妻木教授を指導された。その後、富山医科薬科大学(現在の富山大学)整形外科の教授。

- ※2 1992年に吹田市に新築移転するまで、医学部と医学部附属病院は大阪市北区中之島にあった。妻木教授は1989年に大阪大学医学部を卒業。在学時は医学部ラグビー部に所属し、現在は同部の顧問をしている。ただいま、部員募集中。

臨床の役に立てようとは思わずに基礎研究を

整形外科に入って、基礎研究を行う人は決して多くはないです。最初のころに研究したいと思ったのは(臨床の役に立てようとしたのではなく)サイエンスをしたかったからです。当時は、基礎研究自体はすぐに臨床の役に立たない、すぐに臨床の役に立つような、そんな安直なものではないだろうと思ってました。それなら臨床の役に立てようとは思わずに研究をしようと。その基礎研究はずっと今も続けてます。それをしないと最先端に乗り遅れるといいますか、ついていけなくなります。臨床応用では、サイエンスよりもレギュレーション・規制に則って規格品を作っていくことに努力が費やされるので、臨床応用を始めだした途端に最先端の研究からは取り残されていく面があります。

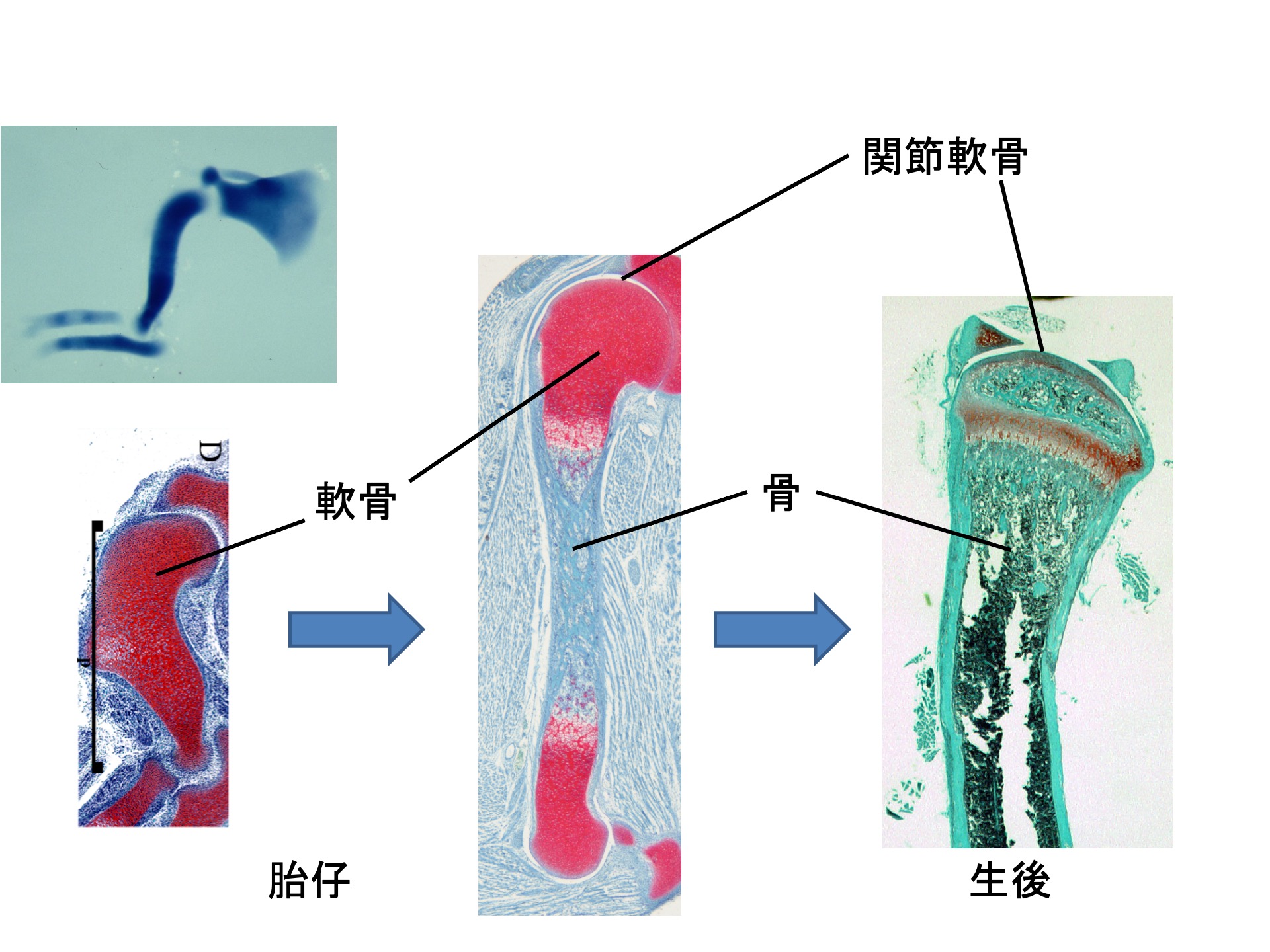

軟骨の発生と骨格形成。軟骨は胎児の間に塊(骨格の原基)としてできて、すこし時間が経つと中から骨に置き換わっていく。端の軟骨は、骨を覆う関節軟骨として残り、関節を構成する。

(おもしろいのは)やっぱり発生ですね。動物の体は、まず軟骨ができて骨に置き変わります。軟骨ができてくるというのは本当にすごいことが起きてるはずなんですけど、それができてくる仕組みを知りたいです。他の臓器と同じように、受精卵から胎児の間に軟骨が出来てくるのですが、どうやってそのような形が出来てくるのかといったら、遺伝子の発現制御によります。どの遺伝子が発現しているのか、遺伝子の塩基配列が1文字違うだけで、軟骨が大きく変形し病気になることを知った時、すごいなと感じました。その辺りの研究をしていました。軟骨の発生過程で、どういう分子が大事で、どういう分子とどういう分子が相互作用しているのか。ある遺伝子を動物モデルで改変したら軟骨がこんな形になる。そのような研究をずっとしてきました。

最初の成功体験!

初めての論文は、XI型コラーゲン※1の遺伝子クローニング、それとその遺伝子に選択的スプライシング※2があるというもの※3です。ゲノムDNAライブラリーをスクリーニングして、XI型コラーゲンが入ったファージクローンをピックアップします。入っている配列は1万塩基対ぐらいの長さでしたので、それをサブクローニングしてひたすらシークエンスしました。シークエンスのゲルを作って、ひたすら電気泳動して。当時は1回に良くても300ベースぐらいしか読めなかったです。プライマーがよくないときには、いちいちプラスミドに断片をクローニングしなおしてシークエンスするという事を繰り返してました。

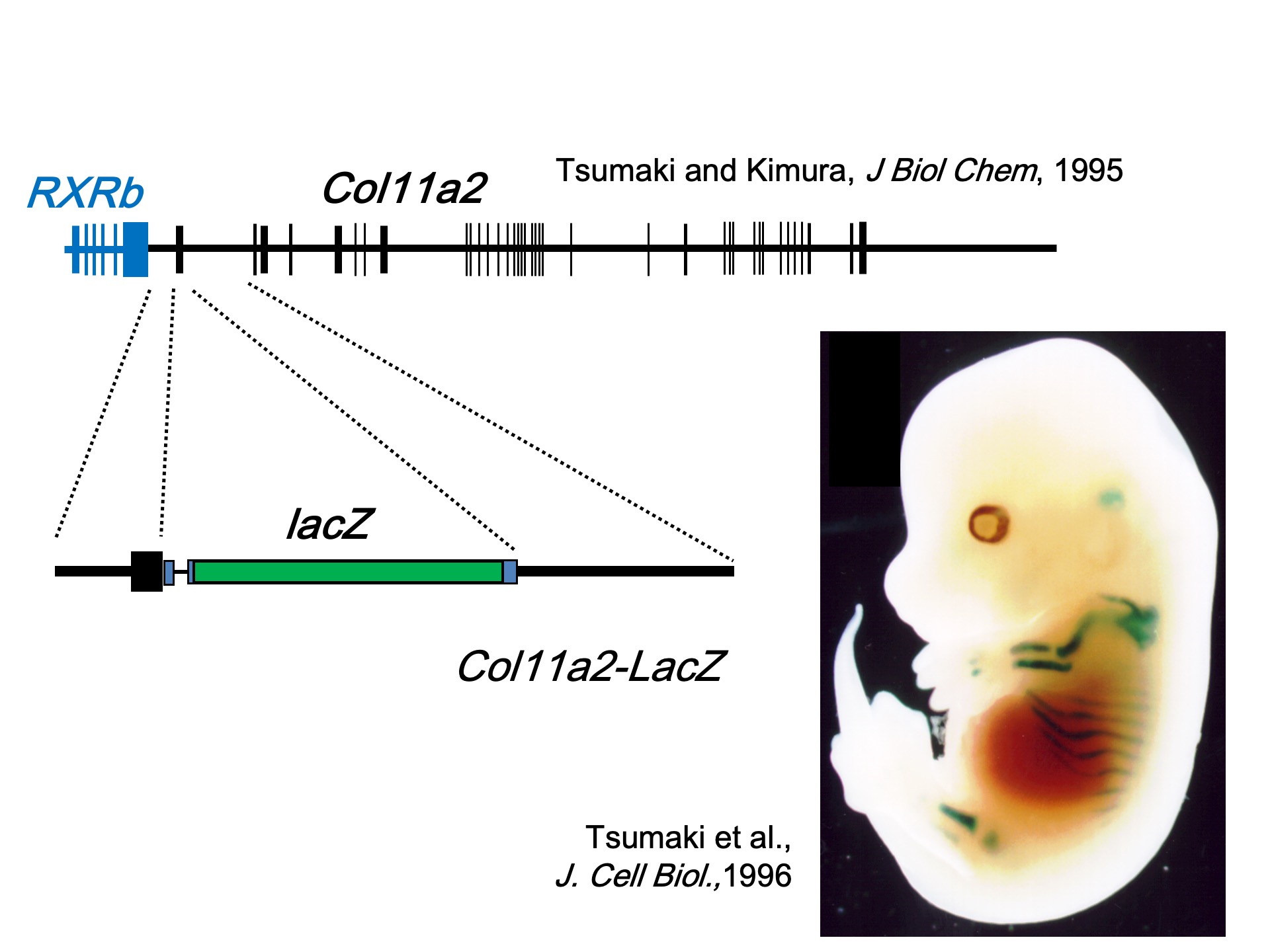

XI型コラーゲンα2鎖遺伝子(Col11a2)のクローニングとプロモーター・エンハンサーの同定。XI型コラーゲン遺伝子が軟骨で発現するために必要な配列(プロモーター・エンハンサー)にレポーター遺伝子lacZをつないだトランスジェニックマウスでは、四肢と肋骨の軟骨原基に特異的にlacZが発現していた。

ただ、実験してる途中では、そのシークエンスは世界の誰も知らないシークエンスなので、これは世界で自分が一番初めてやってる事だと、うきうきしてました。ただ、世界のどこかで同じ事をやってる人がいるかもしれないので、早く仕上げて論文にしないといけないということを言われ、プレッシャーも感じました。実際、Journal of Biological Chemistry(JBC)※4に論文を出せて、半年後に同じシークエンスの論文がアメリカの大御所のラボから同じJBCに出てきました。やっぱり木村先生の言われることは正しいなと。自分での最初の成功体験です。

- ※1 29種類程度知られているヒトのコラーゲンのうち11番目。II型、IX型とともに軟骨細胞外マトリックスのコラーゲン細繊維を形成する。

- ※2 DNAからの転写過程において、1つの遺伝子から複数のメッセンジャーRNAが生成される。

- ※3 Differential Expression of an Acidic Domain in the Amino-terminal Propeptide of Mouse Pro-α2(XI) Collagen by Complex Alternative Splicing

- ※4 生化学、分子生物学のコアジャーナルの一つ。

アメリカの恩師の「なんか起こるで」

なぜか全然マウスが生まれなくて

大学院に入ってすぐ思ったのは、留学したいと。海外に住んでみたかったのです。せいぜい、2〜3年先のことしか考えなかったですね。アメリカに行きたかったのでNIH(米国国立衛生研究所)に留学しました。そこでボスだったのが山田吉彦先生※でした。山田先生はコラーゲンのクローニングに初めて成功された先生です。結合組織の国際学会でお会いしていました。学会で講演されているのを拝聴して、木村先生から山田先生のところに行ったらどうやと言われて。山田先生は分子生物学のエキスパートで、基礎研究のアプローチを教えていただきました。

大学院は整形外科で臨床の研究室だったのですが、アメリカは基礎の研究室だったので、二重に違うというか。まあ、やっぱり日本はちょっと上下関係が厳しいところがあります。臨床の研究室は、特に上下関係があるみたいな。でも、アメリカは全くそういうのがないですから。あとアメリカは、実験のベンチスペースにしても、広いですよね。ただ、実験のセットアップがなかなか上手くいかなくて、行ってしばらくデータが出なかったです。1年くらいしたらデータが出るようになってきた感じですかね。

トランスジェニックマウスを作る実験で、顕微鏡を見てマニピュレーターで受精卵の核に針を刺して、DNA溶液を入れ、その受精卵を妊娠したマウスの卵管に戻して、遺伝子組み換えのマウスを作るという実験を。大学院生の時にもやっていたんですけど、アメリカではなぜか全然マウスが生まれなくて。1年ぐらい経ってやっと生まれました。いろいろマウスのラインを変えたりしたのが一番良かったですかね。アメリカの方がお金がかかってて良い機械なんですよ。日本の方が、ちょっと安いDNA溶液のインジェクターで(あ、アメリカでもインジェクターは、日本製で同じやつを使わせてもらったんですけど)。あと顕微鏡の台座です。日本は、普通の机でしたけどアメリカはちゃんとインシュレーターの付いた叩いても振動が伝わらないやつとか。アメリカの方が設備は良かったですけど、場所が変わるとできなかったです。

- ※ 1966年に大阪大学理学部を卒業。1971年に同大博士後期課程を修了。学位論文は「RNAファージMS2の生理機能に対する紫外線効果」。1972年に渡米。ピッツバーグ大学でT7ファージやMS2ファージの翻訳制御を研究。その後、NIHへ移り、のBenoit de Crombruggheの研究室でコラーゲン遺伝子の研究を開始。1983年に独立して研究室を主催。

結果が出ないときに

アメリカでは転写制御の研究をやってました。プロモーターに転写因子がくっついて転写を制御してるんですけど、in vitroではプロモーターと転写因子を培養細胞の中に導入して実験してました。その実験とかをやって、うまく行かないというか結果が出ないときに山田先生に相談したら「そらDNAにくっついてたらなんか起こるで」って。大阪大学を出ておられるので、関西弁なんですよ。「なんか起こるで」というのは、根拠があるわけじゃないですけどすごく説得力があるように感じたというのを覚えてます。山田先生の深い経験でそう言っておられるのだろうと思って、それならもうちょっと実験を続けてやろうと思いました。それで気持ちを切り替え、何か起こっているはずだと思って、実験していたのを覚えてます。そうしたら本当にそんな結果になってきて、すごく嬉しかったです。

(ボスの山田先生が日本人なので)ポスドクも日本の方が多くて、そういう方々と日本に帰ってきてからもつながりがあったのが良かったです。同窓生が活躍されていたら刺激になりますし、負けたくない、頑張ろうと思います。そうやって日本に帰ってきてからも頑張ってたら、山田先生は喜んでくれはりますし。

独立准教授制度ができて、研究室を持てた

研究に専念したら、妥協しなくていいんだ

留学から帰って、また整形外科に戻ってきました。戻ってきたときは、教授が越智隆弘先生で、その後、吉川秀樹先生に代わられました。大学院生を付けてくださって、チームを作らせてもらいました。整形外科の助教になったので、当然、臨床をしないといけないんですよ。だいたい週2回ぐらい外来があって、週1回は手術です。病棟をみる時間や当直もあります。それ以外は自由なので、その自由な時に大学院生と一緒に実験をしました。この間に、3年半ほどの間、大阪警察病院に出てますが、そこでは、完全に臨床のみでした。主に膝関節疾患や外傷の診療・手術を行いました。

警察病院から大学に戻り、しばらくした頃に独立准教授制度というのができて、吉川先生に応募したらどうやと言われ、運よく採用されました。大学院生と一緒に研究室を持てたという感じです。独立准教授1名、助教1名、技術員2名、そして大学院生。独立准教授のときは仲野徹先生※に大変お世話になりました。仲野先生が独立准教授の制度をセットアップをされたので。独立准教授というのは独立するトレーニングの場で、研究室運営の練習みたいなんです。そういうことを学んで研究に専念するようになりました。やっぱり臨床をやめて、研究だけになったら時間的にだいぶ余裕がでました。研究に専念してからの研究のレベルと臨床と研究の両方やってた時の研究レベルがちょっと自分の中で違うんだと実感しました。研究に専念したら、研究費の心配する以外は妥協しなくていいんだと。

- ※ 1981年に大阪大学医学部を卒業。京都大学医学部講師などを経て1995年に大阪大学微生物病研究所の教授。2004〜2022年、大阪大学大学院医学系研究科および生命機能研究科の教授として病理学およびエピジェネティクスをリード。2014〜2016年は研究科長として生命機能研究科を支えられた。「大阪大学生命科学研究独立アプレンティスプログラム」を立ち上げるなど、研究者の育成にも尽力された。

今回は、妻木教授が大学院生の頃から、留学を経て独立准教授になるまで。臨床と研究がかけ離れていた頃、どのように(臨床の道を逸れて?)サイエンスを続けてこられたか、お話いただきました。次回は、iPS細胞以降、両者が近づいてきた現在そして将来について語っていただきます。

(上野・木藤)