膜のない細胞内小器官のミステリーに迫る!

| 原著論文 | Nat. Rev. Mol. Cell Biol. (2022) |

|---|---|

| 論文タイトル | A guide to membraneless organelles and their various roles in gene regulation |

| 研究室サイト | RNA生体機能研究室〈廣瀬 哲郎 教授〉 |

概要

大阪大学大学院生命機能研究科の廣瀬哲郎教授(兼:大学院理学研究科、先導的学際研究機構)らの研究グループは、ヒトをはじめとした真核生物の細胞内に広く存在する膜を持たない構造体、非膜オルガネラに関する最新知見をまとめた総説を発表しました。

真核細胞には数十種類にのぼる非膜オルガネラが存在し、様々な細胞内現象の場として重要な役割を果たしています。非膜オルガネラは、様々なタンパク質やRNAを含み、これらの因子間の多価相互作用と呼ばれる特徴的な相互作用によって誘発される相分離現象によって形成されることが近年明らかにされました。この機構は、膜を使わずに細胞空間を区画化する機構として大きな注目を集めています。

本総説では、まず非膜オルガネラに見られる共通の特徴について概説し、次に10種類もの代表的な非膜オルガネラを取り上げ、それらの構成因子、形成機構、機能についての最新知見を紹介しています。特に非膜オルガネラの機能様式をもとに、巨大分子装置形成と遺伝子発現制御という主に2つの機能様式に分類し、一方では細胞特異性やストレス誘導性といった形成条件の観点からも、その共通性や相違点を解説しています。さらには、最近話題のトピックスである非膜オルガネラ形成におけるRNAの役割、各オルガネラ間に認められるクロストーク、また癌や神経変性疾患といった疾患における非膜オルガネラの役割についても幅広く紹介しています。このように、本総説に様々な分野の生命科学研究者が「非膜オルガネラとは何か」を理解するための最新情報を整理し、まとめています。

研究の背景

細胞内のオルガネラといえば、古くから膜に囲まれた細胞内小器官がよく知られていましたが、細胞内には膜構造を持たない様々な非膜オルガネラが存在しています。例えば100年以上も前からその存在が確認されていた核小体やカハールボディに加え、核スペックル、PMLボディ、パラスペックルなどの核内の非膜オルガネラ、またPボディやストレス顆粒のような細胞質の非膜オルガネラが知られていました。非膜オルガネラは、細胞核に存在する最も大きな核内非膜オルガネラである核小体のようにタンパク質合成装置:リボソーム等の巨大分子複合体の生合成の場として働くもの、一方で核スペックルやPMLボディのように遺伝子発現に関わるものが知られており、細胞内における複雑な遺伝子発現の制御を分業化し円滑に行われるための起点となっていると考えられていました。さらに最近になって、顆粒状に観察される非膜オルガネラが液滴の性質を持っていることが示され、細胞内相分離を介して形成されることが明らかになり、その形成機構に大きな注目が集まるようになりました。またこうした相分離現象を介した非膜オルガネラ形成が神経変性疾患のような難治性疾患に関わる可能性が浮上し、疾患研究の観点からも注目を集めるようになってきました。

研究成果のポイント

- 真核細胞(核膜に囲まれた核を持つ細胞)には数十種類にのぼる非膜オルガネラ(細胞内小器官)が存在し、遺伝子発現制御などの多彩な役割を果たしている。

- 非膜オルガネラは、主に天然変性タンパク質やRNAからなる構成因子を持ち、構成因子間で1つの分子が2つ以上の分子と相互作用する多価相互作用による細胞内相分離現象によって形成される。

- 細胞内の非膜オルガネラは、巨大分子装置形成と遺伝子発現制御という主に2つの機能カテゴリーに分けられる。

- 非膜オルガネラには、特定の細胞種、ストレス条件、疾患によって誘導されるものがあり、各条件に応じた遺伝子発現制御の場として機能し、がんや神経変性疾患にも関与している。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

非膜オルガネラは、細胞内相分離による細胞空間の区画化によって形成されると考えられます。非膜オルガネラは、遺伝子発現制御をはじめとした複雑で巧妙に制御された細胞内反応系の起点として働き、様々な生体制御に関わることから、基礎生物学にとどまらず疾患や創薬研究の標的としても注目を集め始めています。本総説は、細胞内相分離が関与する幅広い生命科学分野の研究者が「非膜オルガネラとは何か」を理解するための道標となることが期待されます。

研究者のコメント

非膜オルガネラは、天然変性タンパク質やノンコーディングRNAといった新たに登場してきた役者たちが織りなす「相分離」という細胞内区画化が具現化された細胞内構造体で、現在の細胞生物学のホットトピックです。本総説によって多くの研究者が非膜オルガネラに目を向けてくれることを期待しています。(廣瀬哲郎)

特記事項

本研究成果は、2022年11月23日に欧州科学誌「Nature Reviews Molecular Cell Biology」(オンライン)に掲載されました。

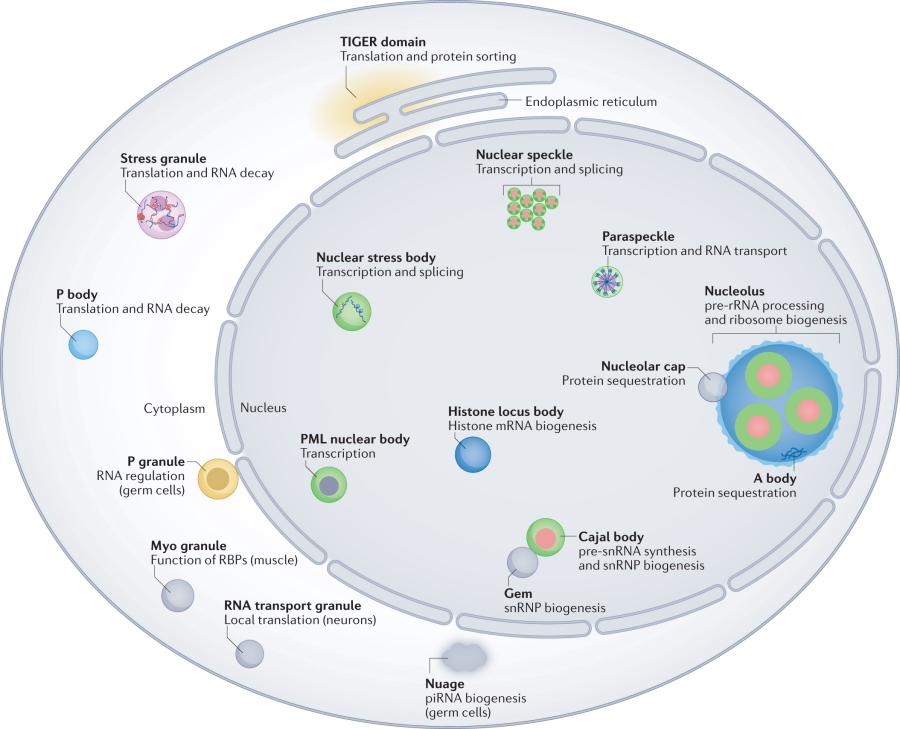

図.非膜オルガネラの俯瞰図

真核細胞の核と細胞質にはそれぞれ多種多様な非膜オルガネラが存在している。それぞれの非膜オルガネラは多層構造からなる内部構造を持ち、遺伝子発現の様々な制御に関与している。図には各非膜オルガネラの名称と関与する遺伝子発現制御が記載されている(主なものは下記参照)。

Nucleolus:核小体(前駆体rRNAプロセシングとリボソーム生合成)、Nuclear speckle:核スペックル(転写とスプライシング)、Cajal body:カハールボディ(前駆体snRNA合成とsnRNP生合成)、Paraspeckle:パラスペックル(転写とRNA輸送)、PML nuclear body:PMLボディ(転写)、P body:Pボディ(翻訳とRNA分解)、Stress granule:ストレス顆粒(翻訳とRNA分解)

用語解説

- 非膜オルガネラ

古くから知られている脂質膜に包まれた細胞内オルガネラとは異なる、膜に包まれていないオルガネラの総称。 - RNA

リボ核酸(RNA:Ribonucleic acid)はリボースを糖成分とする核酸である。リボヌクレオチドが多数重合したもので、1本鎖をなし、アデニン、グアニン、シトシン、ウラシルの4種の塩基を含む一般にDNA(デオキシリボ核酸)を鋳型として合成され、その遺伝情報の伝達やタンパク質の合成を行う。 - 核小体

直径約0.5〜8μm程の真核細胞に存在する最も大きな核内非膜オルガネラで、リボソームRNAの転写とリボソーム合成の場としての役割に加え、細胞周期や種々のストレス応答などの多様な細胞機能に関与する。 - カハールボディ

直径約0.2〜2.0μm程の球状の核内非膜オルガネラで、主に増殖能の高い細胞にみられる。mRNAスプライシングを行うsnRNPの生合成の場として働く。 - 核スペックル

核質のクロマチン間に存在し、前駆体のmRNAスプライシング因子を多く含む核内非膜オルガネラ。直径約0.18〜1.8μm程の大きさで、1細胞あたり20〜35個程度存在し、主としてスプライシング因子群の貯蔵・会合・修飾の場と考えられている。 - PMLボディ

直径約0.1〜1.0μm程の球状の核内非膜オルガネラで、ほとんどの細胞に存在し、DNAの複製や転写、エピジェネティック制御などとの関わりが示唆されている。 - パラスペックル

約360nmの直径をもつ巨大なRNA—タンパク質複合体であり、遺伝子発現制御に関わる。 - Pボディ

直径約400〜500nm程の細胞質にみられる球状の非膜オルガネラでRNA-タンパク質の複合体で多くのRNAの貯蔵や代謝の場となっている。 - ストレス顆粒

細胞が低酸素、感染、異常タンパク質の蓄積、熱ショックといったストレス状態下に置かれた際にストレス応答し、細胞質中に生じる100〜200nm程度の凝集体。RNA-タンパク質の複合体で多くのRNAの貯蔵や代謝の場となっている。 - 液滴

表面張力でまとまった液体のかたまり。 - 細胞内相分離

細胞内の分子の集合や濃度の偏りで別の相が生じ分離している状態で、多くの場合、RNAや天然変性タンパク質のような因子間の多価相互作用(1つの分子が2つ以上の分子と相互作用すること)によって誘発される。 - 天然変性タンパク質

生理的条件下で決まった3次元構造をとることができないタンパク質の総称。多くの細胞内相分離現象に関わり、転写などの遺伝子発現やシグナル伝達の制御などで重要な役割を果たしている。

| 原著論文 | Nat. Rev. Mol. Cell Biol. (2022) |

|---|---|

| 論文タイトル | A guide to membraneless organelles and their various roles in gene regulation |

| 著者 | Tetsuro Hirose (1, 2), Kensuke Ninomiya (1), Shinichi Nakagawa (3), Tomohiro Yamazaki (1)

|

| PubMed | 36424481 |