重い電子がプランキアン時間で運動していることをはじめて観測

強く相互作用した電子の新たな法則を発見

| 原著論文 | npj Quantum Mater. 10(1):85 (2025) |

|---|---|

| 論文タイトル | Anisotropic non-Fermi liquid and dynamical Planckian scaling of a quasi-kagome Kondo lattice system |

| 研究室サイト | 光物性研究室〈木村 真一 教授〉 |

概要

大阪大学大学院生命機能研究科(理学研究科兼任)の木村真一教授(自然科学研究機構分子科学研究所クロスアポイントメント(当時))、広島大学大学院先進理工系科学研究科の志村恭通准教授、高畠敏郎名誉教授らの研究グループは、重い電子系と呼ばれる物質群の一つであるセリウム・ロジウム・スズ合金(CeRhSn)の中で強く相互作用した電子が強い量子もつれ状態にあり、その寿命がプランキアン時間に従うことを初めて観測しました。

セリウム元素などのレアアース(希土類元素)を含む化合物では、希土類元素が有する局在的な開殻4f電子により、ネオジム磁石のような強力な永久磁石や、高輝度な蛍光剤などの様々な機能性が現れます。重い電子もその様々な機能性の一つで、局在4f電子と伝導電子との強い相互作用(近藤効果)により出現し、高温超伝導などの特殊な超伝導状態を引き出すため、現在の物性物理学の中心テーマである強相関物性の起源となることが知られています。他方で、電子や光の量子もつれを利用した量子コンピュータが近年開発され、既存の計算機の性能を超えた性能が期待されています。

今回、研究グループは、CeRhSnの重い電子の動的性質を赤外・テラヘルツ分光によって調べました。その結果、重い電子の寿命が量子力学的なゆらぎの時間である「プランキアン時間」で制限されていることを明らかにしました。この結果は、強く相互作用した重い電子が量子もつれ状態にあること(図1)を表しています。これにより、新奇超伝導などの物性物理学に残された量子臨界現象への量子もつれの役割の解明が進むとともに、重い電子という新たな方法による量子コンピュータへつながることが期待されます。

研究の背景

レアアース(希土類元素)は、身の回りにある強力な磁石であるネオジム磁石や高輝度な蛍光材料など、電子機器や自動車といった、現代社会を支えるデバイスに欠かせない材料です。その性質は、希土類元素が内包する局在的な開殻4f電子の振る舞いに強く由来しています。また、希土類化合物では、物質内部を伝導する電子の重さ(有効質量)が電子の静止質量と比べて数千倍にも増大する、「重い電子」が出現することが知られています。この重い電子も、4f電子の局在性が近藤効果により伝導電子に移されることに由来しています。このような物質系では、従来の理論で説明できない超伝導や巨大磁気応答などの興味深い量子臨界現象が現れるため、多くの研究者を魅了し盛んに研究されてきました。

量子臨界現象が現れる条件として、絶対零度近くの極低温まで近藤効果が発達し続けることで、非フェルミ液体状態が出現することが知られています。この非フェルミ液体状態では、重い電子の寿命が量子力学の不確定性原理に基づいたゆらぎである「プランキアン時間」で制限されているという理論的な予測はあるものの、実験的には観測されていませんでした。

本研究の成果

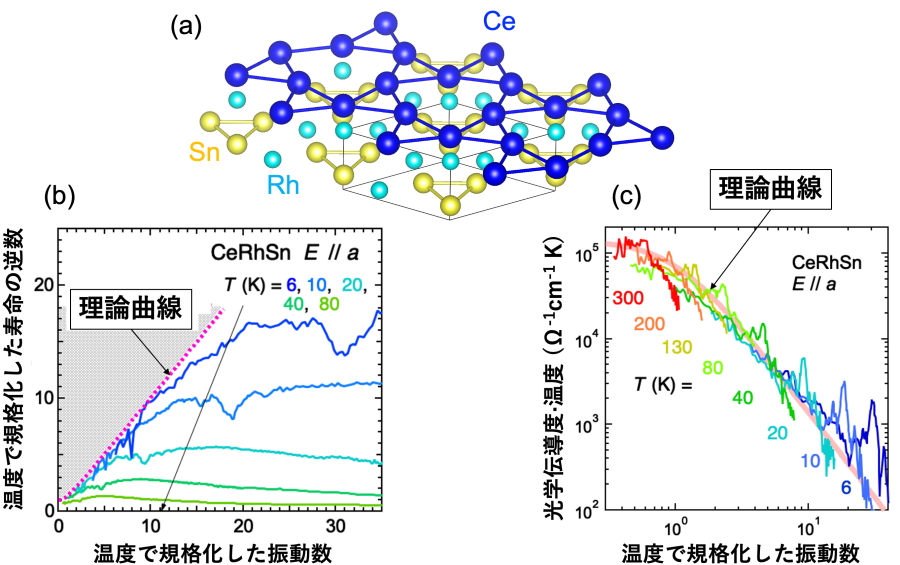

研究グループは、非フェルミ液体状態が比較的高温から出現するセリウム・ロジウム・スズ合金(CeRhSn、図2a)の電子状態に関する研究を行いました。セリウムはレアアースの一種であり、それを含む化合物は歴史的に重い電子形成や量子臨界現象の舞台として、数多くの研究が行われてきました。今回CeRhSnの直入射反射率スペクトルを精密に測定し、そこから得られた光学伝導度スペクトルを解析したところ、非フェルミ液体状態が室温付近まで現れることがわかりました。また、重い電子の寿命がプランキアン時間にほぼ一致していることがわかりました(図2b)。さらに、得られたスペクトルが一つの関数で説明できることもわかりました(図2c)。これらの結果は、CeRhSnの重い電子が量子もつれ状態にあることを明確に示しています。

研究成果のポイント

- 「重い電子」と呼ばれる、1つの固体中で磁性を出す局在電子と共存した伝導電子の状態について、その寿命が量子力学的なゆらぎの時間である「プランキアン時間」で制限され、「量子もつれ」状態にあることを発見。

- これまで、重い電子の寿命がプランク時間に制限されるという理論的予測はあったが、実験的に検証された例はなかった。今回、高精度な赤外・テラヘルツ分光法を用いることで、セリウム・ロジウム・スズ合金(CeRhSn)の重い電子のダイナミクスを精密に測定することに成功し、プランク時間スケールでの電子の振る舞いを捉えるという難題を克服。

- 新奇超伝導などの物性物理学に残された量子臨界現象への量子もつれの役割の解明が進むとともに、新しい方法による量子コンピュータの実現に期待。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、量子臨界状態での重い電子が量子もつれ状態にあることがわかりました。この量子もつれ状態は新しい方式による量子コンピュータの設計開発へつながることが期待されます。

研究者のコメント

今回の研究で、物質中で強く相互作用している電子(重い電子)が量子もつれ状態を作っており、その寿命幅がプランキアン時間という量子力学の基本である不確定性原理に従っていることが今回初めて明らかになりました。この研究は、私が長年の研究でなんとなく気づいていたものが形になったもので、地道な努力の成果だと言えます。今はこの性質を応用できないかを考えています。(木村真一)

特記事項

本研究成果は、2025年8月5日(火)15時(日本時間)にネイチャー系国際科学誌「npj Quantum Materials」(オンライン)に掲載されました。

なお、本研究は、科研費(課題番号:23H00090、22K03529、17K05545)の補助を受け、自然科学研究機構・分子科学研究所・UVSOR施設利用(課題番号:23IMS6016)により行われました。

図1.CeRhSn上のもつれた重い電子の概念図

図2.

(a)CeRhSnの結晶構造。Ce原子がカゴメ格子に近い構造を作っている。(b)光学伝導度スペクトルから導出された重い電子の寿命の逆数を光の振動数でプロットしたもの。どちらも温度で規格化している。破線の理論曲線はプランキアン時間を表しており、実験結果はドットで示した領域(プランキアン時間より寿命が長い領域)には入れないことを示す。(c)動的プランキアンスケーリングプロット。光学伝導度に温度を掛けたものが温度で規格化した振動数に対して一つの関数に乗っており、理論曲線とも一致していることがわかる。

用語解説

- 重い電子

低温において、固体内の伝導する電子が近藤効果によって局在的な電子(希土類元素では4f電子)と混成することで、みかけの質量(有効質量)が増大する現象。従来のBCS理論に従わない特殊な超伝導などの興味深い現象の起源となる。 - 量子もつれ

2つ以上の量子が、互いに空間的に離れていても結びつき、片方の状態が変化するともう一方の状態も瞬時に変化するという現象。ブラックホールの中の粒子や電子相関の強い電子の間で発生していると考えられている。量子コンピュータや量子テレポーテーションの原理にもなっている。 - プランキアン時間

量子力学の不確定性原理によって示される物理現象の最小時間単位のことであり、物質中では物質の温度に対応する時間のこと。 - レアアース(希土類元素)

原子番号57のランタン(La)から71のルテチウム(Lu)までの元素の総称。58のセリウム(Ce)から70のイッテルビウム(Yb)までは、4f軌道が部分的に占有されており、その高い局在性によって高輝度な蛍光材料や磁性体の原料になっている。 - 近藤効果

純粋な金属は、温度を下げていくとその電気抵抗が単調に減少するが、金属中に磁性不純物(鉄やニッケルなど)がごく僅かに存在する場合、ある温度以下で電気抵抗が増加する現象である。この現象は古くから知られていたが、その物理的機構は近藤淳博士(2020年の文化勲章)が1964年に初めて理論的に解明したことから、この名前が付けられている。 - 赤外・テラヘルツ分光

可視光より長い波長の1μmから1mm程度までの光を使った分光のことで、室温以下で現れる物性の起源である電子状態や格子振動などが観測できる。 - 量子臨界現象

絶対零度近傍で、圧力や磁場などの制御パラメータを変化させたときに、量子ゆらぎによって物質の秩序状態が壊れ、非従来型超伝導や巨大磁気応答などの物性変化が現れる現象。 - 非フェルミ液体

量子臨界点近傍に現れる異常な電子状態のこと。この状態で量子臨界現象が出現する。通常の金属は電子間相互作用が低温で飽和するため、ランダウ博士(ロシアの理論物理学者)のフェルミ液体論で説明できることが知られているが、量子臨界点近傍では電子間の相互作用が飽和することなく極低温まで発達するため、フェルミ液体とは異なる異常な電子状態が現れる。この領域では、相互作用の寿命がプランキアン時間に従うことが予想されている。 - カゴメ格子

固体結晶中の原子が籠目状に配列したパターンのこと。隣り合う磁性を持った原子の電子スピンは反対方向に向いた場合にエネルギーが下がるため、カゴメ格子を組んだ際の三角形や六角形の配列ではエネルギー的に不安定な状態(磁気フラストレーション)になる。

| 原著論文 | npj Quantum Mater. 10(1):85 (2025) |

|---|---|

| 論文タイトル | Anisotropic non-Fermi liquid and dynamical Planckian scaling of a quasi-kagome Kondo lattice system |

| 著者 | Shin-ichi Kimura (1, 2, 3), Muhammad Frassetia Lubis (2), Hiroshi Watanabe (1, 2), Yasuyuki Shimura (4), Toshiro Takabatake (4)

|