自然光景の中から物体を見分ける神経機構を解明

| 原著論文 | Front. Syst. Neurosci. 16:999575 (2023) |

|---|---|

| 論文タイトル | Correlation between neural responses and human perception in figure-ground segregation |

| 研究室サイト | 認知脳科学研究グループ〈田村 弘 准教授〉 |

概要

私たちは自然の風景に含まれているさまざまな物体を認識する能力を持っています。物体認識の基礎は、風景を物体ごとに切り分けること(図地分離)にあります。例えば、森の中の人を認識するには、森の中に、森以外の「何か」があることを見つけることが重要な第一歩となります。しかし、その「何か」が人だと分かっていない段階で、どうやってこれを背景から切り抜くのかは、解明されていませんでした。

本研究では、背景と物体を分離しているのは、大脳皮質にある第4次視覚野(V4)の細胞集団であること、特に、数十の細胞集団が図地・輪郭・表面の情報を統合して、「何か」の情報を形成していることを見いだしました。さまざまな自然風景の断片を人に見せて、図地判断の難しさを評価し、同時に、同じ画像をサルに見せてV4の神経反応と比べたところ、人にとって図地判断の難しい画像ほど、神経細胞の反応は時間がかかり、かつ曖昧になることが分かりました。このことは、V4の神経細胞集団が図地分離の知覚を担っていることを示します。

本研究グループでは、これまでに、その集団に含まれる細胞の数は数十程度であること、一つ一つの細胞は図地と同時に輪郭・表面などを処理していること、また、輪郭や表面は共通の細胞集団によって同時に処理されていることを明らかにしており、今回の成果は、これらの結果に基づいたものです。

曖昧で不十分な情報から正しい認識や判断ができるメカニズムを知ることは、AIや機械学習による認識や判断の質的向上にも貢献すると期待されます。

研究の背景

私たちは自然の風景に含まれているさまざまな物体を認識する能力を持っています。この能力は、人やサルで特に優れている高度な能力です。物体認識の基礎は、風景を物体ごとに切り分けること(図地分離)にあります。例えば、森の中の人を認識するには、森の中に、森以外の「何か」(前駆物体)があることを見つけることが重要な第一歩となります。すなわち、風景写真の中から人らしい部分を切り抜く作業が必要です。これができれば、その形や色、顔、表情、服などから、それが人で、誰で、何をしているのかも理解できるようになります。しかし、その「何か」が人だと分かっていない段階で、どうやってこれを背景から切り抜くことができるのかは、解明されていませんでした。

本研究の成果

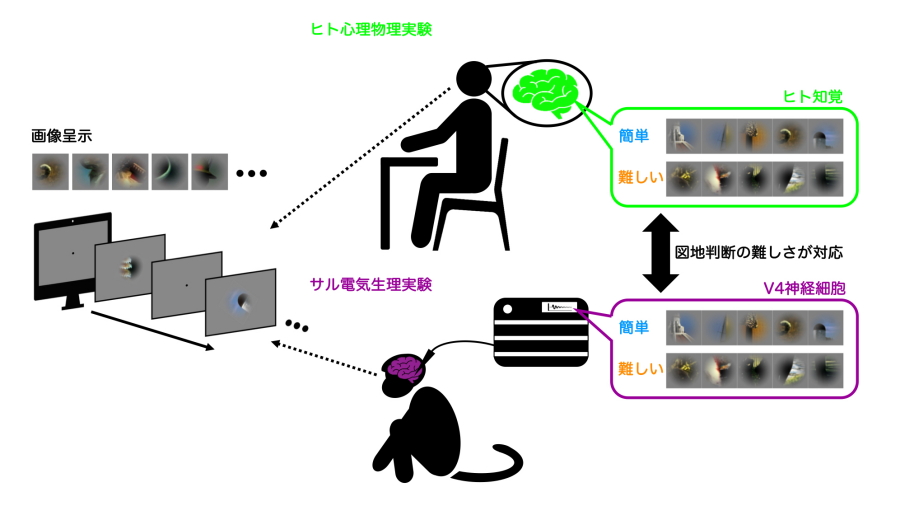

本研究では、さまざまな自然風景の画像を見せたときに、人が判断する図地と、サルにおける第4次視覚野(V4)の神経細胞集団の反応がよく一致することを示しました。これにより、V4の神経細胞集団が図地分離を担っていることが確認されました(図1)。人を対象とした実験では、自然風景から切り出した多数の画像について、図地判断の難易度を解析して画像をランク付けしました。また、同じ画像をサルに見せて、その時のV4の神経活動も微小多電極を使った電気生理実験によって記録しました。そのデータから、神経細胞集団にとっての図地判断の難易度を解析して画像をランク付けしました。これら2つのランクを比較すると、人にとって難しい画像ほど、神経細胞にとっても難しいことが分かりました。このことは、V4が図地知覚の神経基盤であることを示しています。

本研究グループはこれまでに、V4の神経細胞集団に含まれる一つ一つの細胞がそれぞれ、輪郭・色・表面などを処理するのと同時に、図地分離も処理していること(PLoS One, 2022, 2020)、輪郭と表面は共通の細胞集団によって同時に処理されていること(Scientific Reports, 2021)、この細胞集団に含まれる細胞の数は数十程度であり、それだけの細胞があれば複雑な図地分離ができること(Neural Networks, 2022)を明らかにしています。これらと今回の結果を合わせると、背景から「何か」を見つけているのがV4を中心とした視覚野であり、そのために、数十の細胞からなる集団が、図地・輪郭・表面の情報を統合して「何か」(前駆物体)を形作っていることが分かりました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

どのような手掛かりから「何か」を見つけるのかは、心理学の分野で古くから研究されてきましたが、本研究により、神経系における細胞の集団符号化によって前駆物体が形作られていることが分かりました。今後さらに、「何か」があると判断するメカニズムを解明していきます。

このような、曖昧で不十分な情報から正しい認識や判断ができるメカニズムを知ることは、AIや機械学習による認識や判断の質的向上にも貢献すると期待されます。

特記事項

本研究は、科研費による研究プロジェクト(20H04487、19H01111A)の一環として実施されました。

図1.本研究で行なった実験の概要

まず、風景から無作為に切り取った小さな画像(約千枚)を人に見せて(左:画像呈示)、どこに物体があるかを判断してもらう実験をしました(中上:ヒト心理物理実験)。何がどのように写っているかによって、判断は簡単だったり難しかったりするので、実験が終わった後で見せた画像を簡単だった順に並べておきます(右上:ヒト知覚)。次に、同じ実験をサルで行って、視覚皮質(V4)の神経細胞にとって簡単な画像が、人にとっても簡単な画像だったかどうかを解析しました。具体的には、微細多電極を使って多数の神経細胞の応答を記録・解析して(中下:サル電気生理実験)、細胞達にとって簡単な順に画像を並べました(右下:V4神経細胞)。ここで、細胞にとって簡単とは、反応時間が短く反応強度と一貫性が高いことです。二つの実験の結果を比べると、人にとって簡単な画像ほど、サルV4の神経細胞にとっても簡単なことが分かりました。このことは、V4神経細胞が図地知覚の神経基盤であることを示しています。

用語解説

- 図地(figure-ground)

背景(地)と、その手前にある物体(図)。 - 前駆物体(proto-object)

脳内では、物体が形成・認識される前の段階で、何物かはよく分からないが「何か」があることが知覚される。これを前駆物体と呼ぶ。前駆物体には形・色・模様などが付いているが、それが何であるか(例えば、サルかネコかイヌか)までは分からない。前駆物体と記憶・知識との照合が行われて、それが何であるかが認識できる。 - 第4次視覚野(V4)

脳内における視覚に関する処理経路の中程に位置する領域。色・輪郭の曲率・2次元形状・図地などを表現していて、人とサルで共通している。

| 原著論文 | Front. Syst. Neurosci. 16:999575 (2023) |

|---|---|

| 論文タイトル | Correlation between neural responses and human perception in figure-ground segregation |

| 著者 | Motofumi Shishikura (1), Hiroshi Tamura (2, 3), Ko Sakai (1)

|

| PubMed | 36713684 |