2025.9.12 その他 第36回細胞生物学ワークショップ(開催レポート)

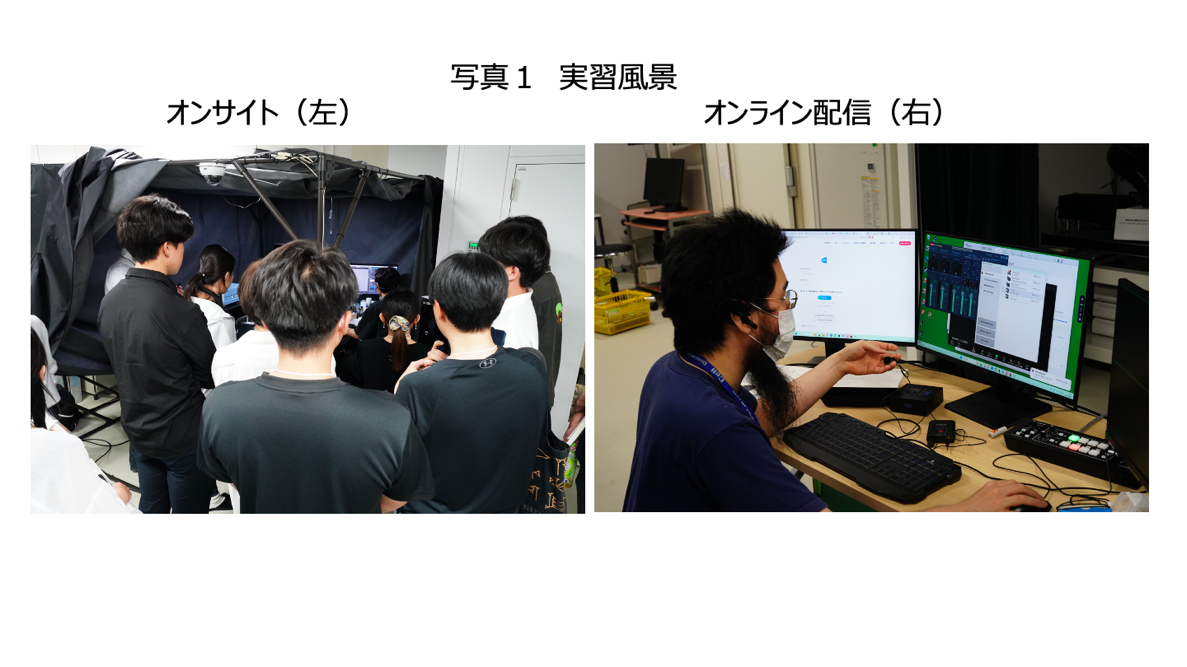

生細胞蛍光イメージングに関する技術習得を目的とした「第36回細胞生物学ワークショップ(蛍光顕微鏡トレーニングコース)」を8月4日(月)〜8日(金)に大阪大学生命機能研究科にて開催した。このワークショップは、我が国のバイオイメージング技術向上の礎を担っており、先端バイオイメージング支援プラットフォーム(ABiS)のトレーニングコースの一つにも選定されている。本研究科から、平岡・原口・平野が講師を務め、現場でのオンサイトと、zoomを介したオンラインとのハイブリット形式で行った(写真1)。オンサイト14名、オンライン11名の計25名が参加した。本学からも5名が参加した(生命機能研究科1名、理学研究科2名、医学系研究科1名、基礎工学科1名)。

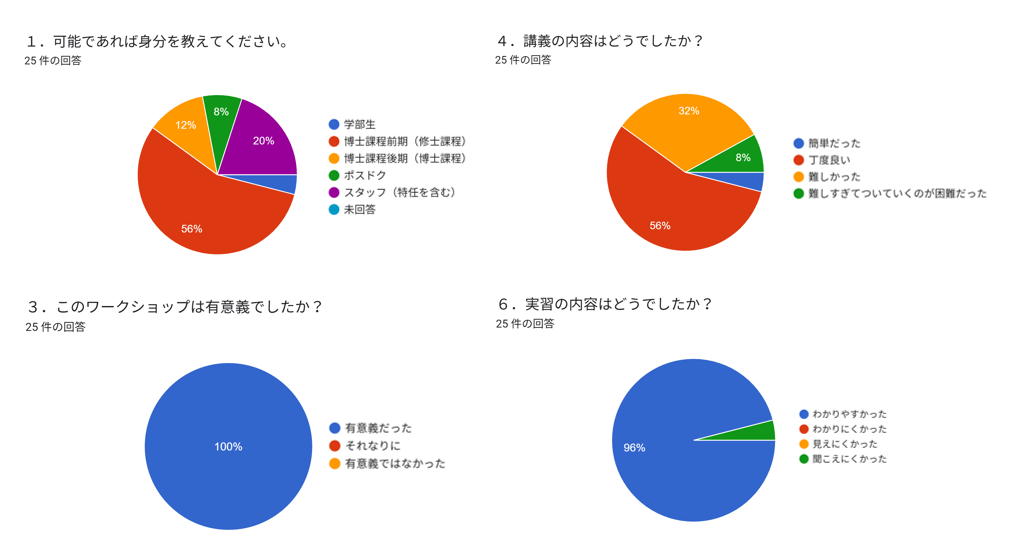

受講後のアンケート結果を以下に示す。受講生の方々にはおおよそ満足して頂けたようである。

その他、アンケートでは、以下のようなコメントをいただいた。

- WSを通して、顕微鏡ごとの特性や基本的な原理、各実験において注意するべきことが分かり、顕微鏡を触るときにもっていたあらゆる疑問や違和感が氷解しました。

- 自分のラボにいるだけでは身に着けられない知識が得られたと感じていますし、何よりこのWSで出会えた先生や学生仲間達との繋がりが、自分にとって何よりもの財産だと感じています。

- オンラインでの受講でしたが、運営側の皆様のおかげで非常に学びの多い5日間になりました。そしてこれまでいかに何も考えずに顕微鏡を使っていたのか実感しました。

- 難しいことやわからないことがあっても、先生方に直接聞ける環境がありがたかったです。受講前は、何から勉強したらいいのかわからなかったのですが、何が大事で基礎なのかがわかりました。

- テキストをいきなり読むととっつきにくい内容でも、講義や実習という形で学べると理解しやすく、受講後はテキストが読みやすく感じられた。

- 顕微鏡越しにサンプルを実際に見ることができないのは残念でしたが、顕微鏡の操作画面がよく見えて、オンライン参加でも十分勉強になりました。

平岡泰[第36回細胞生物学WS事務局代表]

受講生の感想

私はこれまでの実験でも蛍光顕微鏡は使ったことがあるものの、あまり原理を深く理解しておらず、基礎から学ぶ必要があると感じていました。また、蛍光イメージングを研究に用いたいと考えていたため、操作方法や画像解析についても学べる本ワークショップに参加しました。ワークショップでは、各日異なるメインテーマで講義を受け、その内容に関連した実習を行いました。蛍光顕微鏡の原理や基礎から、サンプルや目的によって異なる画像の取得方法、画像処理の仕方など多岐にわたる知識を学びました。また、実習の後に行われたグループごとのディスカッションでは、理解不足の範囲を受講生同士で話し合うことで、内容をより深く理解できたと思います。連日、講師やTAの方々からのアドバイスをいただき、気軽に質問ができる環境があったため、様々な視点から蛍光イメージングに対する考え方をもつことができるようになったと感じています。今後は、学んだ内容を復習しながら顕微鏡を使い、得た知識を自身と所属研究室の研究に活かしたいと思います。

星川愛衣[大阪大学大学院生命機能研究科染色体生物学研究室]