研究内容

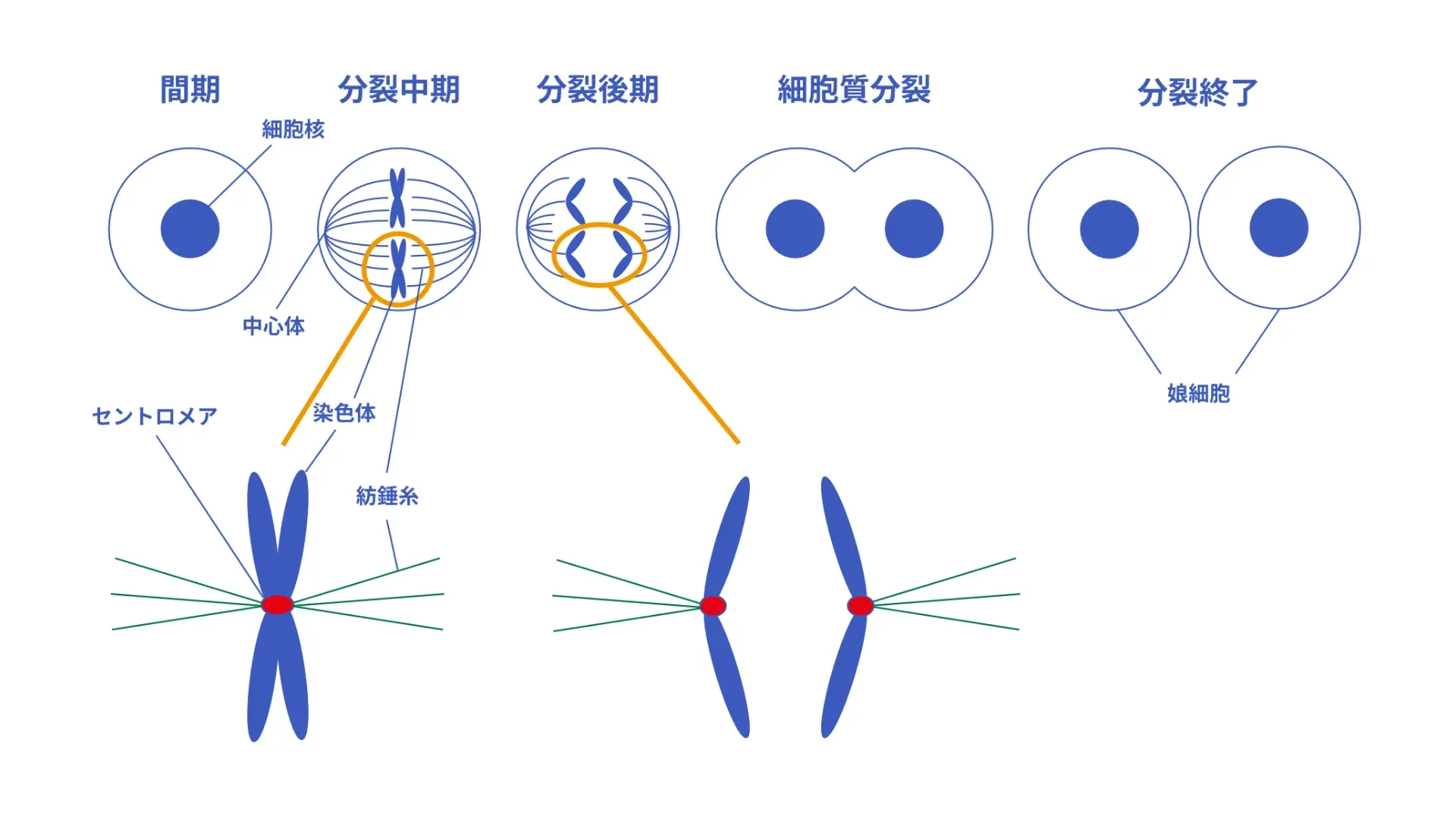

生物が生命を維持するためには、全ゲノム情報を包括する構造体である染色体が安定に複製されて分配されなければいけません(下図)。

染色体の複製・分配といった基本的な生体反応に狂いが生じると染色体の異数化、がん化など細胞に対する悪影響が生じます。

したがって、染色体複製や分配機構を解明することは、複雑な細胞システムを理解するためには不可欠な研究であり、基礎生物学研究、および、がん生物学といった基礎医学研究の両面から重要です。

細胞周期のS期で複製された染色体は、M期では両極から伸びた紡錘体に捕えられ、娘細胞へと分配されます。この際、紡錘体が結合する染色体上の特殊構造はキネトコア(動原体)とよばれ、セントロメアというゲノム領域上に形成されます。

私たちの研究室では、このキネトコア/セントロメアに注目し、その形成機構および細胞機能の解明を目指した研究を行っています。

分裂期に紡錘糸は染色体のセントロメア領域と結合して染色体分配がおこる。

私たちの研究室では、これまで、キネトコアを構成するタンパク質の同定やその機能解析、セントロメアタンパク質複合体に注目した生化学・構造生物学、セントロメアDNA領域のゲノム解析などを行なってきました。

現在の目標は、キネトコアの集合とダイナミクスを総合的に理解し、細胞内でセントロメアやキネトコアがどのように構築されるのかを理解することにあります。セントロメアの機能不全による染色体不安定性は、がん化と関連するという多くの知見が得られてきています。

私たちの研究は、基礎生物学の本質的な理解に貢献することを目指していますが、長期的には医学の分野にも大きな影響を与えるものと思っています。

現在、以下のような研究テーマについて取り組んでいます。

- 培養細胞を用いたキネトコアタンパク質の変異細胞の作出

- 変異細胞を用いたキネトコアタンパク質の機能解析

- キネトコアタンパク質複合体の構造生物学的解析

- ゲノム科学を用いたセントロメアクロマチンの理解

- 染色体工学を用いた人工セントロメアの作製

- セントロメア・キネトコアの進化的保存性と多様性

01培養細胞を用いた

キネトコアタンパク質の変異細胞の作出

分子生物学の分野では、あるタンパク質の機能を解析するためには、そのタンパク質をコードする遺伝子の機能を破壊してその表現型を解析するという手法が主流です。

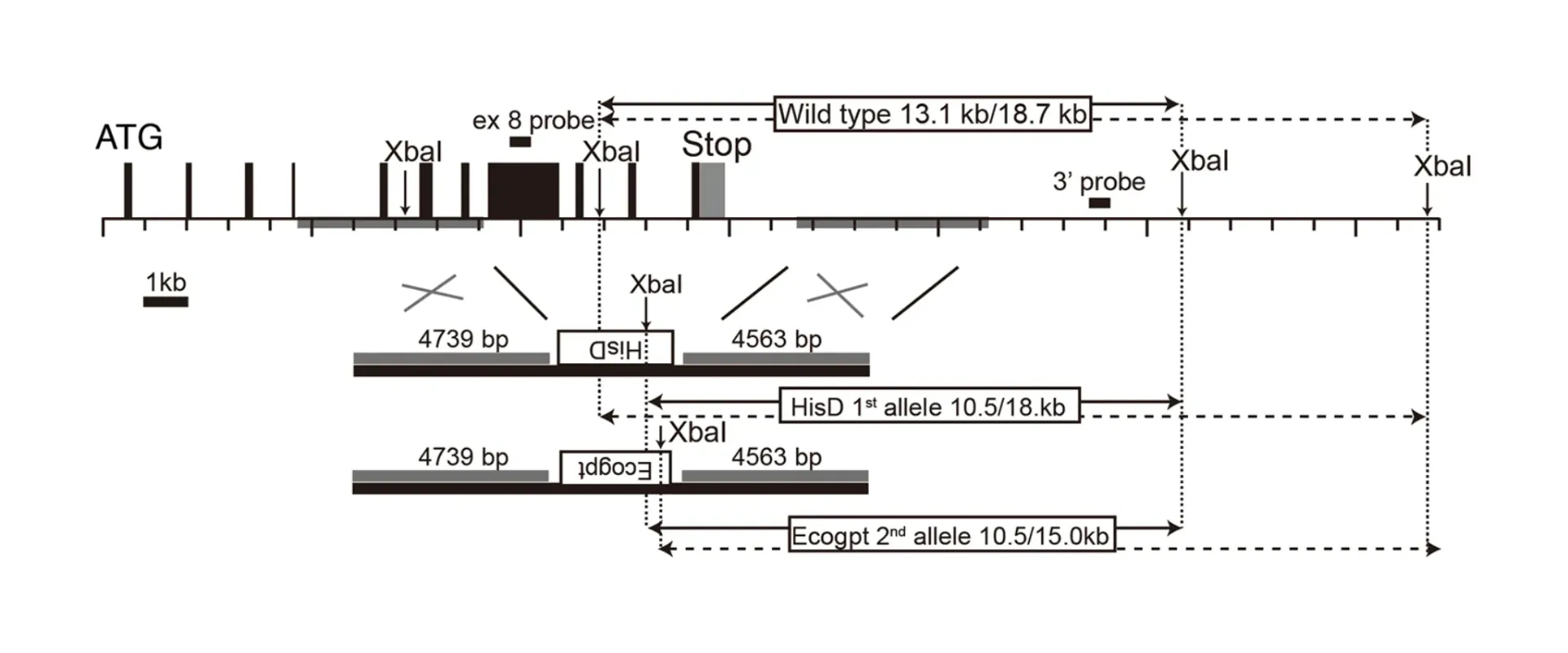

私たちは、ニワトリのB細胞由来のDT40細胞を用いて長年研究を行ってきました。DT40細胞は、外来の遺伝子を導入すると相同組み換えの頻度が高いので、遺伝子改変細胞作出には適しており、これまでキネトコアタンパク質に関して多くの変異細胞を作出してきました。近年は、ゲノム編集技術を使うことができるため、変異細胞を作成する効率は非常に高くなっています。また、DT40細胞に限らず、ヒトやマウスの細胞でも多種多様の変異細胞を作出しています。

02変異細胞を用いた

キネトコアタンパク質の機能解析

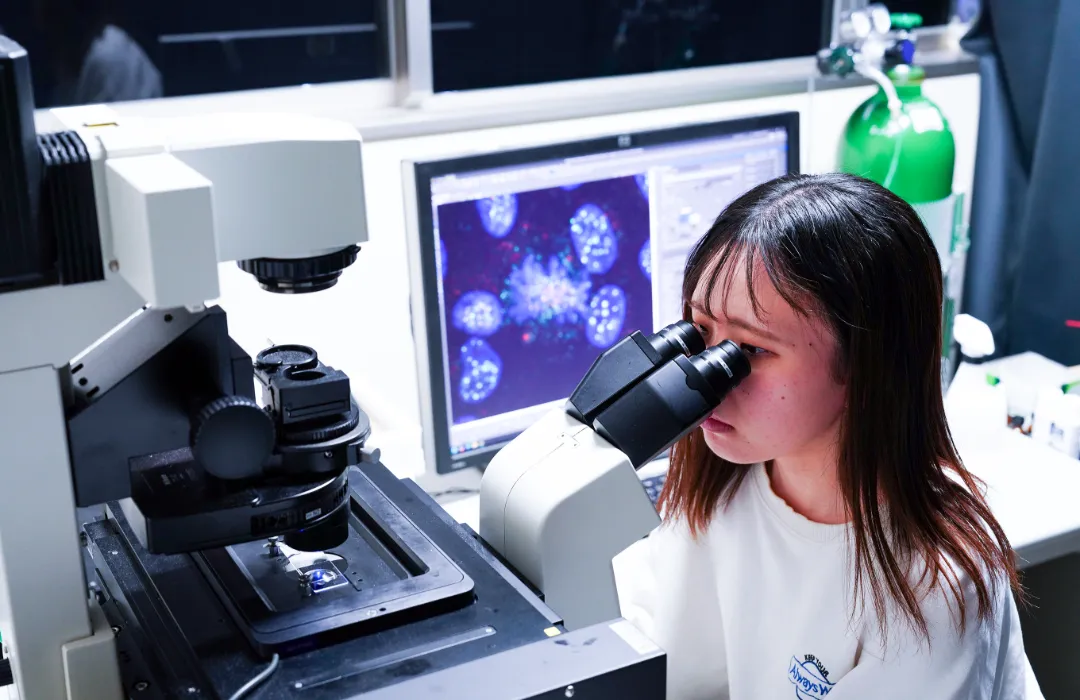

各種の変異細胞を作成した後は、その表現型を解析します。染色体の分配を解析するので、蛍光顕微鏡を用いた解析が主流になります。

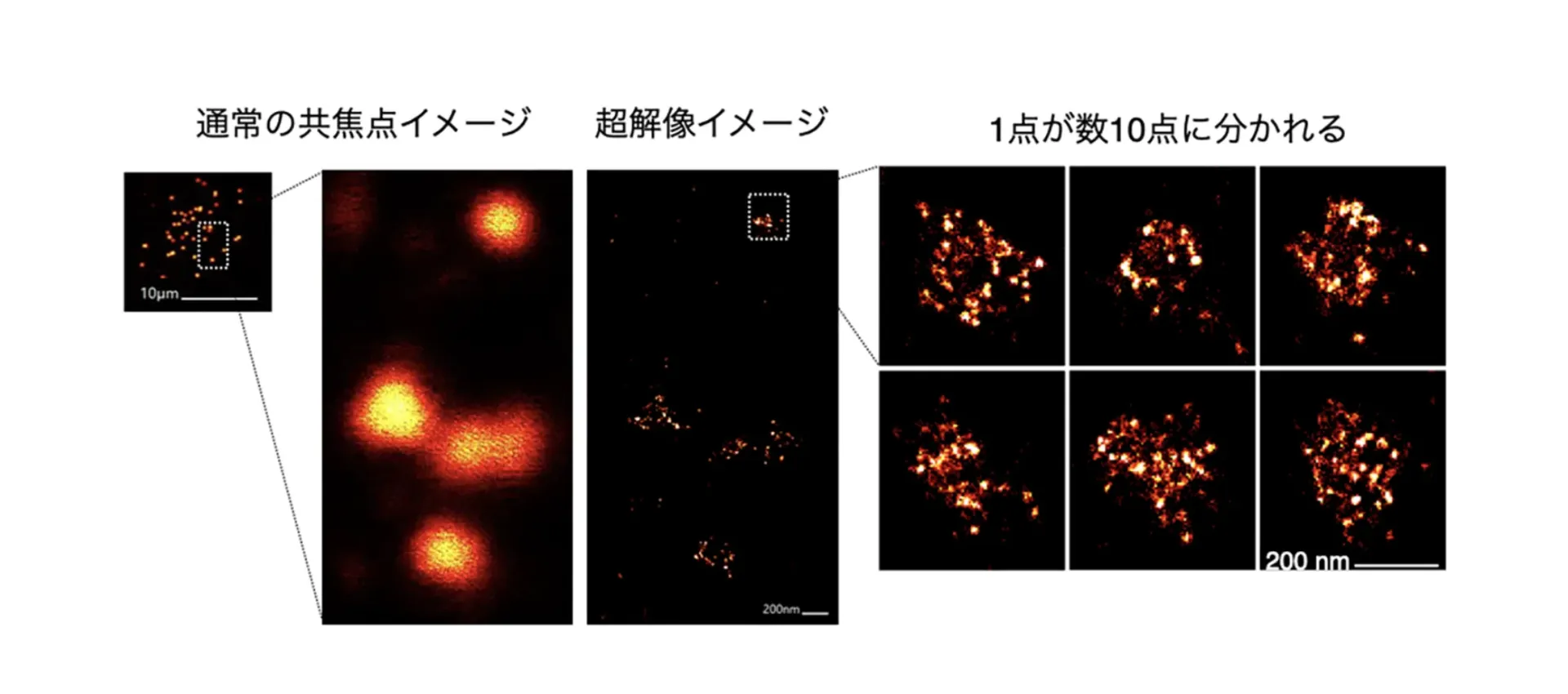

キネトコアタンパク質の局在異常や染色体の分配異常を顕微鏡で観察します。固定した細胞の解析に加えて、ライブセルイメージングの手法なども取り入れています。また、近年は、より解像度を上げた超解像顕微鏡を用いてキネトコアの微細構造を観察しています。

03キネトコアタンパク質複合体の

構造生物学的解析

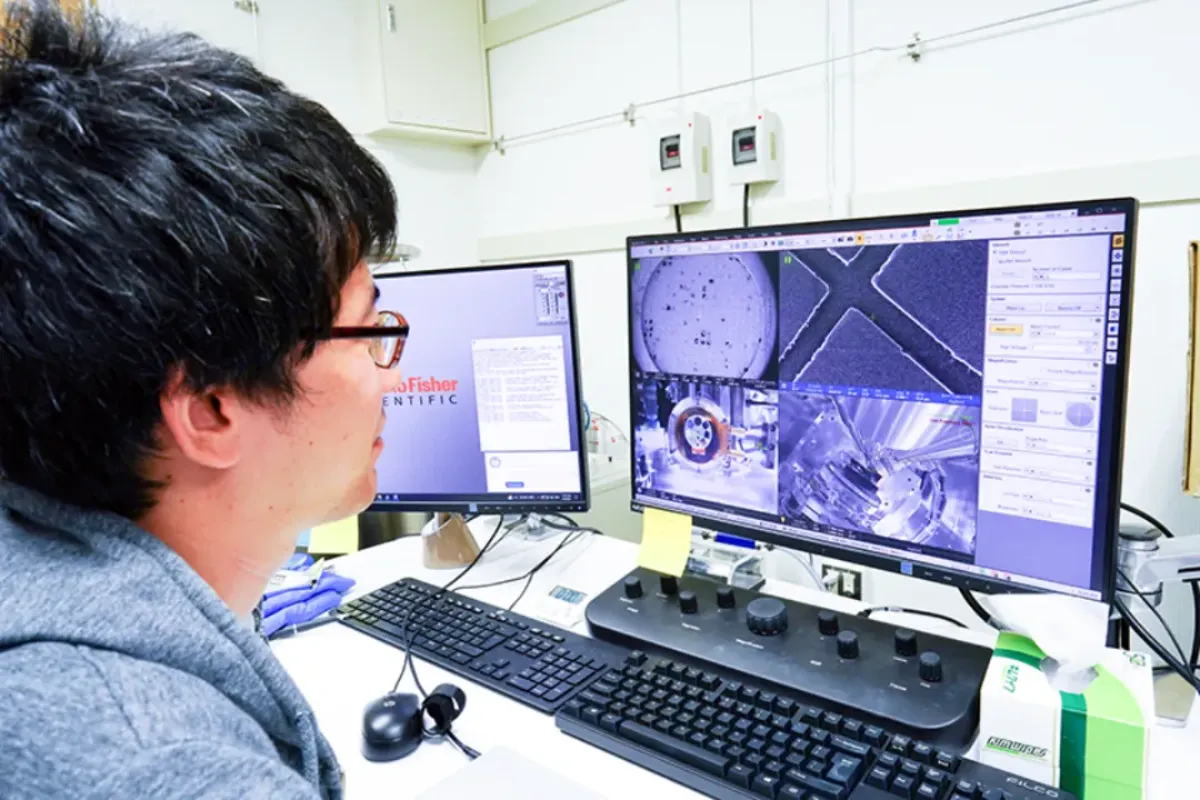

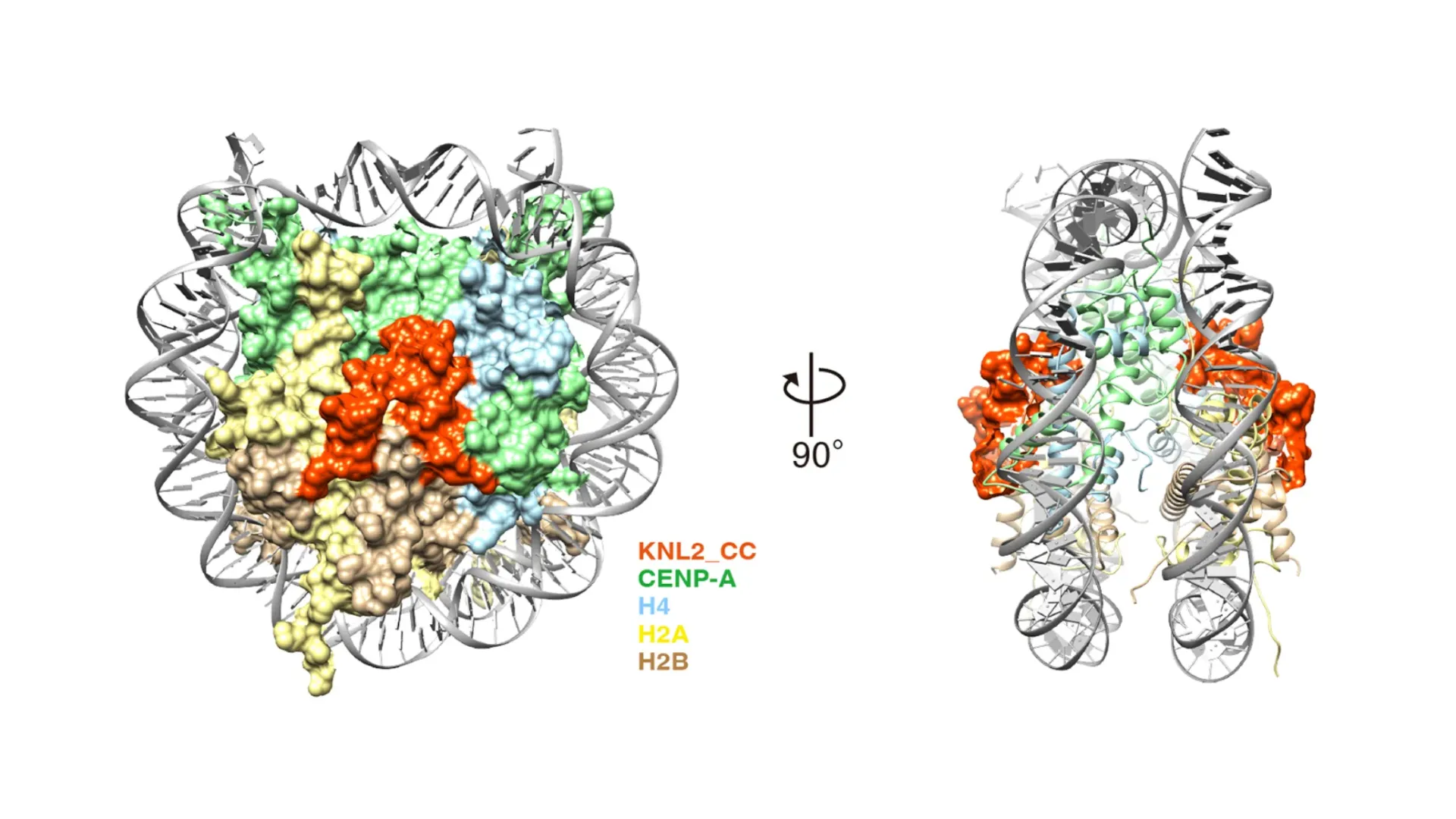

キネトコアタンパク質の多くは同定され、複合体がどのように形成されるのかを問う研究が盛んに行われています。そのために、構造生物学の手法はパワフルです。

かつては、複合体を再構成した後に結晶化させ、X線構造解析を行っていましたが、現在では再構成複合体を作成できればクライオ電子顕微鏡でその構造解析が可能になっています。

再構成した複合体の解析に加えて、細胞内でのキネトコア構造の高解像解析にも挑戦しています。

04ゲノム科学を用いた

セントロメアクロマチンの理解

セントロメア領域のDNAは長大な反復配列が存在するため、ゲノムDNA解析では後回しにされていました。しかし近年は、ロングリードシーケンサーの登場により、長い反復配列の解析も可能となってきています。その背景のもと、私たちもセントロメアDNAの解析やセントロメアクロマチンの解析を行っています。私たちは、反復配列のないセントロメアを作る実験系を確立しているので、そのアドバンテージを活かしてセントロメアクロマチンの特徴を明らかにしようとしています。

05染色体工学を用いた

人工セントロメアの作製

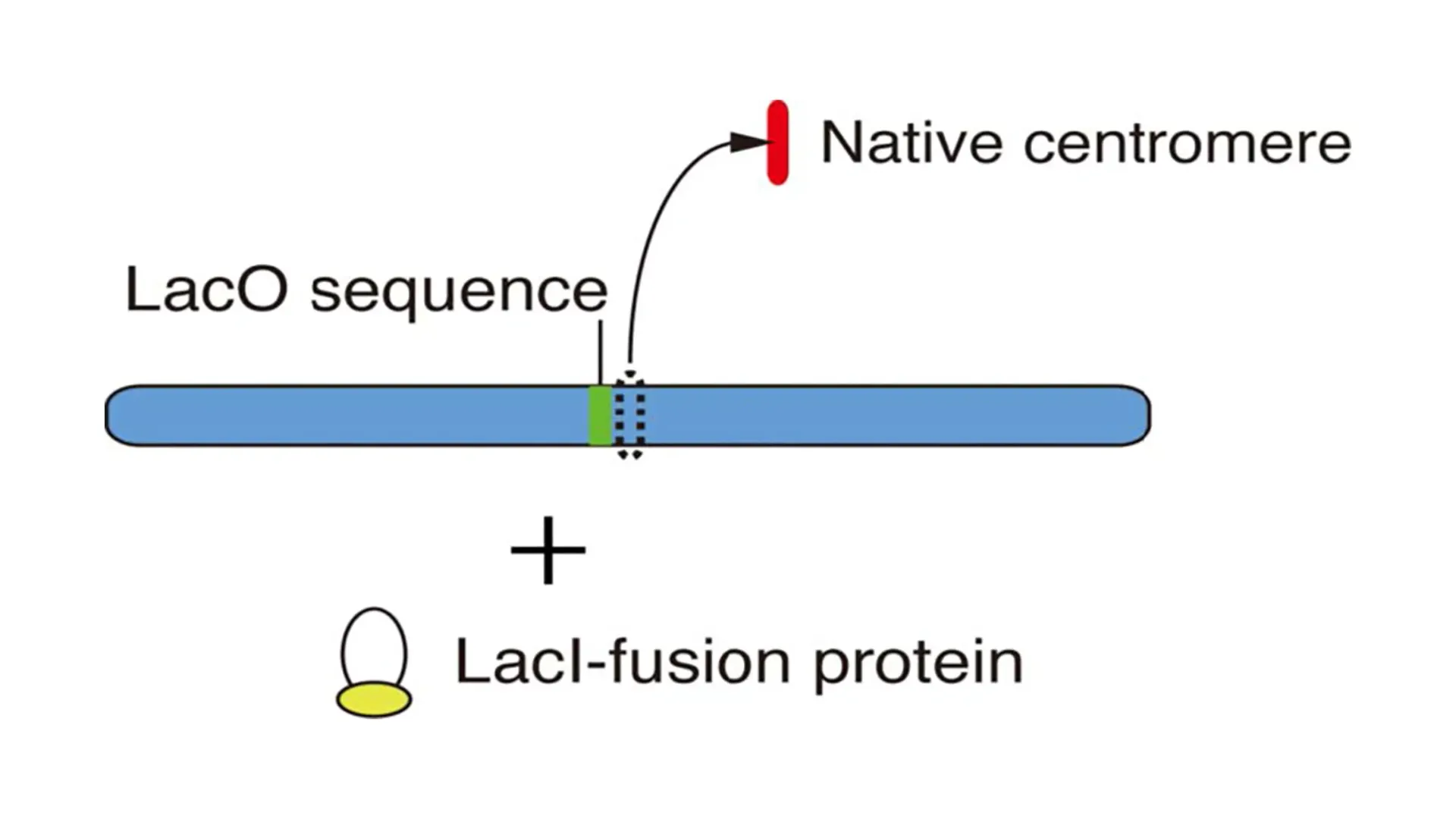

反復配列のないセントロメアを作る実験系とは、ニワトリDT40細胞を用いて、セントロメア領域を条件的に取り除く実験系のことです。

このような染色体工学的な手法を駆使して、セントロメアを取り除き、どのようにセントロメアが再生されるのかを解析することで、セントロメア領域が決定される分子機構を明らかにしようと考えています。

図に示すように、セントロメアを取り除いた後に、非セントロメア領域に各種のタンパク質を異所局在化させることで、人工キネトコアを作成しています。

このような実験系に限らず、染色体工学的な手法を用いて、効率的に人工的なキネトコアを構築できるような条件を探求しています。

06セントロメア・キネトコアの

進化的保存性と多様性

セントロメアを構成するDNAは生物間で配列が異なることから、キネトコアタンパク質も生物間での保存性は高くありません。それに加えて、キネトコアの構成も生物間で異なっています。例えば、セントロメアを規定するCENP-Aというセントロメアに特異的なヒストンを失っている生物も存在します。

そのような生物で、一体セントロメアはどのように規定されるのでしょうか?非モデル生物も対象に、セントロメア・キネトコアの保存性と多様性の研究も行っています。