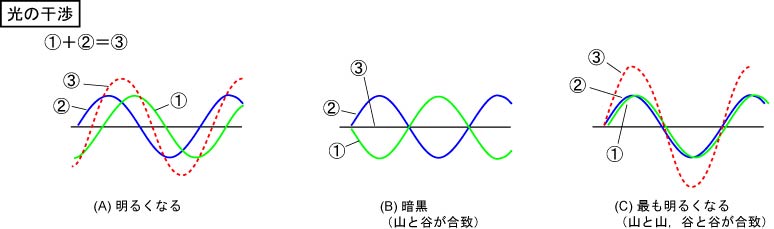

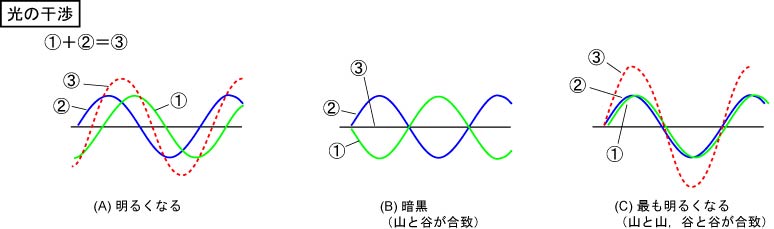

・光の干渉

同じ波面を持つ光はお互いに干渉します.

青い線で示した光と,緑で示した光が足したり,引いたりするのです.

左の図ではある程度,位相,のずれがある二つの光が足し合わさった様子を示します(赤の点線).

この状態では,元の光より若干明るくなります.

中央の図では,ちょうど二つの光の山と谷が合致したため,結果として光が消えてしまいます.

この状態を音波に置き換えると音が消えることになります,これがノイズキャンセリングヘッドフォンに使われていますね.

右の図は二つの光の位相がそろった場合,山と山,谷と谷が合致した状態ですね.

これが最も明るくなります.

ここででてた,位相,というもの.

式で表すと,

の,δ,のことを示します.

しかし,当分この位相というものは出てきません.

位相差,微分干渉顕微鏡で出てきます.

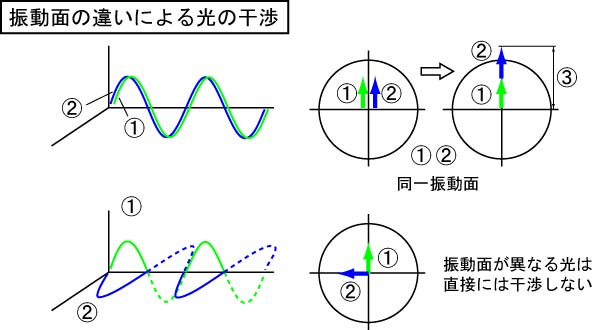

・振動面の違いによる光の干渉

この干渉は,振動面に影響を受けます.

同じ振動面なら,干渉が起こりますが,直交する光同士は干渉しません.

上の図は,①と②の光の振動面が同じ状態.

下の図は,①と②の光の振動面が直交している状態.

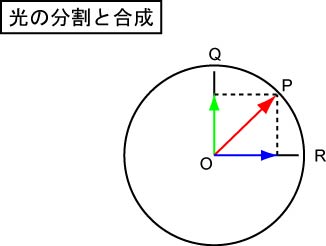

・光の分割と合成

先ほどは,光に振動面があり,直交する振動面の光は干渉しない,と説明しましたが,では直交じゃなく,斜めだったらどうなるのでしょう?

それが,光の分割と合成なのです.

上の図にありますように,

OPを振幅とする光 → OQとORを振幅とする2つの光に分割

ORとOQを合成 → OPを振幅とする光に合成

することができるのです.

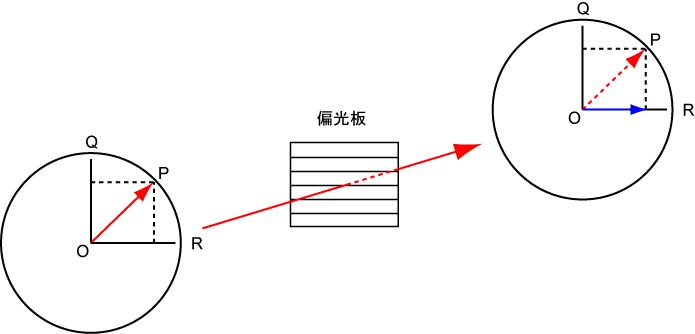

つまり,このOP(赤)の光を水平な偏光板を通すと,

となり,青で示したORの光のみが通過することになります.

ここで重要なのが,元の光,OP(赤)に比べて,偏光板を通過した光,OR(青)の矢印が短くなっている,ということ.

つまり,振幅が小さくなっている,と言うことなので,光は弱まっているのです.

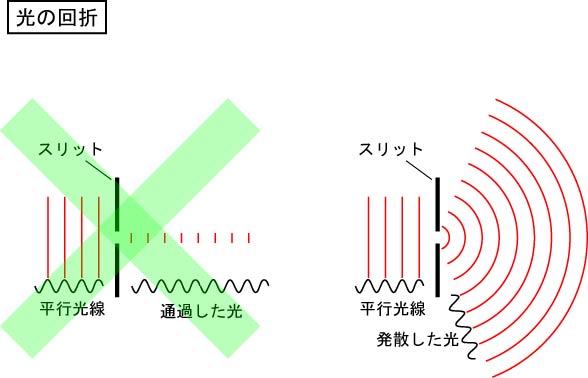

・光の回折

次は光の回折.

これはあっさりと.

光があるスリットを通ると,その間隔だけの光が通過するのではなく,スリットから同心円のように光が伝搬します.

下の図の左は間違いです.

次は,光の伝搬について.