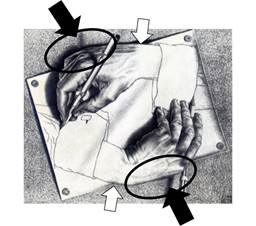

「描く手(drawing hands)」は、画用紙に描かれた左右の手が立体化し、互いに相手を描いている、という摩訶不思議な作品だ。エッシャーの作品の中でも、特に人気が高く、よく展覧会のポスターや作品集の表紙に使われている。

今回はこの「描く手」を題材にして、エッシャーのトリックを探っていくのであるが、特に着目したいのが、中央を斜めに走る影である。さりげなく描いてあるので見逃してしまいそうだが、よく考えるとなんだか変だ。これはいったい、何の影なのだろう?どうして、こんなところに影ができるのだろう?

実は、この影は作品を「だまし絵」として成立させるための手品の種なのであるが、その効果を理解するには、まず、この作品の全体的な構成から詳しく解き明かす必要がある。

描く手に使われている2つのトリック

この作品の技術的な特徴は、2つのだまし絵的なモチーフを組み合わせて使っていることだ。一つ目のモチーフは「互いが相手を描く」である。「描くもの→描かれるもの」という階層性が無くなり、循環してしまうのが面白い。似たようなモチーフとしては、ウロボロスと呼ばれる2匹の蛇が、互いの尾を食い合っているデザインを、見たことがある人も多いだろう。この場合、食うもの食われるもの間にあるべき上下関係が、循環してしまう。

古代ギリシアでは「世界創造が全であり、ひとつであるといった思想」を表す(wikipedia)とのことだが、見ている者としては、「このまま、どんどん食い合っていくと最後にはどうなるのだろう?2匹とも消えてしまうのか?いや、そんなはずはないし・・・」というジレンマに悩むことになる。 エッシャーの「描く手」の場合には、逆に、時間を遡っていくと訳が分からなくなる。右手は左手が、左手は右手が描いているので、時間をさかのぼると、両手ともに手首から順々に消えていくはず。だが、そうすると最後には、全部なくなる?それでは、どうやって書き始めたのだ。う~む。

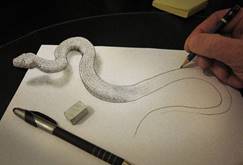

2つ目のモチーフは、「2次元の絵が3次元の世界に飛び出してくる」だ。この技法は、今では非常に一般化・進化しており、現代アートにもたくさん例がある。インターネットで画像検索をかけると、たくさん出てくるので、是非ググってみることをおすすめしたい。道路やビルの壁から、いろいろなものが3次元化して飛び出すイリュージョンが見た目にも楽しい。

2つのトリックは両立しない

上記のように、「描く手」に使われている2つのトリックは、現代ではポピュラーなものだが、その2つを同時に使った作品は、見たことがない。これは単に、誰も試みなかった、というわけではなく、はっきりした理由がある。この2つは、原理的に両立しないのである。

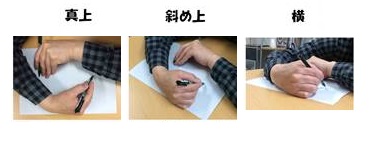

上の3枚の図は、描く手の構図を実際に手で再現し、写真に撮ったものである。真上から撮ると、左右の手がほぼ180度の回転対称になるので、「互いに描きあっている」ことがよくわかる。しかし、これが斜め上からの構図になると、手の見え方が手前と奥で違ってしまい、回転対称という印象がかなり薄れる。さらに、横からの構図では、奥の手が、手前の手に隠れてしまい、何をやっているのかわからなってしまう。要するに、この「互いに相手を描きあう」というモチーフを表現しようとすれば、エッシャーのやったように、真上からの構図であることが必須なのである。

ところが困ったことに、真上からの構図は、別の問題を引き起こすのだ。もう一つのモチーフである「平面からの立体化」を表現することが難しくなってしまうのである。下の図を見ていただこう。

巻貝の貝殻を画用紙の上に置き、左には、それを真上から撮影した画像をプリントした紙を置く。さらにそれを異なる角度から取ったのが、上の3枚の写真である。横から撮った写真では、現物のイモガイは垂直方向の厚みが強調されるのに対し、紙にプリントしたものは薄べったくなる。違いがよくわかるので、平面からの立体化を表現するには、この角度が望ましい。しかし、これが斜め上からの構図になると、実物とプリントしたものが、やや似た感じになり、さらに真上からの構図では、実物とプリントの区別がつかなくなってしまう。これでは、「平面からの立体化」を表現するのは無理である。

つまり、真上からの構図で描いてしまうと、どんな遠近法を駆使しても、立体っぽい2次元の絵なのか、正真正銘の3次元の立体なのかが解らなくなってしまうのである。エッシャーは、手首より下をラフな線描で、ペンを持つ手先の部分を写実的に詳細に描くことで、構図からはわかりにくい手先の立体化を表現している。しかし、どんな描き方をしたところで、それだけでは限界がある。試しに、「描く手」から、手以外の部分(と、冒頭で述べた斜めの影)を消してみよう。

これだと、「手の先の部分が立体化した」、というよりも、「手の先は完成した絵で、手首以下は未完成」という印象が強くなる。また、手首以下の部分も、なんだか多少立体的に感じられる。これは、おそらく手の先の部分の立体的な表現に引きずられて、「ほんとは立体なのだ」と脳のどこかが解釈してしまうからなのだろう。

以上のように、「描く手」で使われている「平面からの立体化」「互いに描きあう」という2つのトリック的なモチーフは、本来なら両立しない。だが、これが両立させないと、「描く手」は作品として成立しない。成立させるためには、別のトリックを加える必要がある。

紙がそこにあることの表現

可能性としてやれることは2つある。一つには、立体化した手の先の部分が、画用紙からは分離していることを強調すること。もう一つは、手首以下の部分が、画用紙の上の線にすぎないことを強調することだ。だが、それをやる前に、画用紙自体の存在を強調する必要がある。 下の図をご覧いただきたい。

、画用紙を外枠に平行に置いた場合。これだと、紙があるのか、机のそこだけが色が白いのか、区別しづらい。次に、斜めに置いた場合。これだけで、やや「紙がある」感が強調されるのが面白い。さらに右では、紙の縁を少し丸めて、影できるようにした。これなら「紙がある」のは明らかだ。「描く手」の画用紙の縁(特に右側)ご覧いただきたい。「描く手」の画用紙は、縁が丸まっている。おそらく、古くて質の悪い紙なのだろう。新品の質の良い紙だと、影ができないので、この作品には向かないのだ。

平面と立体感の偽装

さて、この強調された「紙」に対して、手の立体感を出すにはどうするか。一つの方法は、画用紙をできるだけ小さくして、手をはみ出させることである。(下図の黒矢印)はみ出したことで、手が、画用紙から分離した存在であることが明示される。

仮に、紙を少しだけ大きくしてしまうと、手が画用紙の中に納まってしまい、立体感が強調できない。だから、この画用紙の大きさは、ちょうどよい具合に、微妙に調節されているのである。手と画用紙の縁が交わるところ(白矢印)を注目してほしい。線画で書いてある手首と、写実的に描いてある手の境目とぴったり合っているのが解るだろう。

もう一つ、「手首以下の部分が、画用紙の上の線であること」を強調するためにエッシャーが使ったのが、画用紙の4隅にある虫ピンである。なんでわざわざ画用紙をピン止めしないといけないのか?もちろん、そうしなければならない理由があるのだ。

薄手の紙をピン止めするときに、上手にやらないと、紙が歪んでしまうことは、皆さんも経験があるだろう。それが、この画用紙で起きている。右上と左下のピンで、画用紙全体を斜めに引っ張ってしまったために、画用紙の中央部分に、斜めのゆがみができてしまったのである。紙が歪むと影ができる。これが、コラムの冒頭で言及した斜めの影の正体である。この影によってこれが「紙」であることが強調され、さらにその影が両手首の部分に重なることで、そこが、2次元の紙の上の存在であることが暗黙の内に示唆されるのだ。

お気づきかと思うが、この影は2重の意味でフェイクである。このようなゆがみは、ある程度、紙に伸縮性が無いと起きない。画用紙のような厚手の紙では、歪む前に、留めてある部分が切れてしまうはず。もう一つは、光源の問題。紙のゆがみはごくわずかな凹凸しか作らないので、光源が高いところにあると影はできない。だから、紙のゆがみによる影を作るには、光源を画用紙に対してかなり低い位置、テーブルすれすれに置く必要がある。しかし、そのような低い位置に光源を設定すれば、今度は手の影が長く伸びて、画用紙の影を消してしまう。だから、手の影を作る光源は、高いところに設定して、影を短くしている。つまり、この作品には光源が2種類あり、それぞれ、都合の良いものだけを照らしているのである。実のところ、かなりの力技なのだが、一見して、不自然さを感じないのは、エッシャーの描写力によるものだろう。

ムラサキシャチホコの立体偽装

突然話はがらりと変わるが、3次元の世界を、2次元の視覚情報で認識しているのは、なにも、人間だけに限った話ではない。他の動物を捕食する生物の多くは、視覚情報に頼って餌となる生物を探す。餌になる生き物にしてみれば、見つかったら万事休すだ。なんとかしなければならない。そこで、自分を食べられないものと勘違いさせてやり過ごす、という技が生まれる。「擬態」である。

さて、何になりすますのが、いちばん効果的だろう?いろいろ可能性はあるが、自然界にありふれていて、しかも、餌にならないもの。枯れ葉はどうだろう? 枯れ葉は、あらゆるところに在り、しかも、生きた葉と違って草食の昆虫がそこにいることも無い。餌を探している捕食者にとっては、とことん価値のない存在である。だから、うまく枯れ葉に化けてしまえば、生き残る可能性が増えそうだ。

では、枯れ葉に擬態するにはどうすればよいか? 枯れ葉と生きた葉の外見的な違いは、まず、色である。通常、生きた葉は緑色であるが、枯れると葉緑体が無くなり、灰色になる。もう一つの大きな特徴は、縁が丸まっていることだ。生きているときの葉は、おおむね平たい。生きている葉は、細胞内の水の圧力が生む張力で、ピンとしているのだ。だが、枯れて水が抜けてしまうと、葉は丸まったり皺皺になったりする。

枯れ葉に擬態する見事な一例が、上の写真のエダハヘラオヤモリという爬虫類である。写真の右下に見える丸まった枯れ葉は、実はこいつの尾だ。色合いと言い、丸まり方と言い、恐ろしいほど枯れ葉にそっくりである。自然と進化のすごさに改めて感心してしまう。 しかし、上には上があるのだ。

上の写真は、擬態の帝王ムラサキシャチホコである。縁の丸まりっぷりが、いかにも枯れ葉っぽくて、実に見事だ。さすがは擬態界の横綱といわれるだけのことはある。 どうです。すごいでしょう。 え? さっきのトカゲのしっぽと似たようなもんじゃないかって? はははは。わかっていませんね。いいですか。この翅は、「平たい」んです。 写真でわかりにくいが、この翅の縁が丸まって見えるのは、平たい翅の上に描かれた、エッシャー顔負けのトリックアートなのですよ。 だいたい、本当に翅がこんなに丸まっていたら、飛べるわけがない。真っ平らな翅は、自然環境においては目立つ存在であり、飛んでいるときはまだ良いが、止まっているときは、目立つ上に無防備になる。だから、蝶や蛾は、翅にいろいろな模様を描いて、その身を隠そうとするのだ。ムラサキシャチホコの場合、それがちょうど枯れ葉が丸まったように見える、というわけだ。下の写真が翅を広げたところだが、翅の外形を見る限り、全く普通の蛾であることが解る。

実は、ムラサキシャチホコ以外にも、立体的に見える翅を持つ昆虫はたくさん存在する。例えば

コウモリガ

ハマキガ

エグリバ

キマエコノハヤガ

もちろん、どれも翅は平たい。丸まったり、しわくちゃに見えるのは、進化が生み出したトリックアートなのである。いやもう、なんかすごすぎて形容する言葉が見つからない。 というわけで今回は、エッシャーのトリックすげー、と思っていたら、実は、自然はもっとすごかったというお話でした。エッシャーの展覧会に行った後には、是非、博物館に行って昆虫を眺め自然の驚異に思いを馳せていただければ嬉しく思います。

Tweet